東京都江東区辰巳にあるWOWOW放送センター内の試聴室、スタジオ機器で有名なMusikのSP群で構成された我々にとってはイマーシブオーディオの聖地と言える場所で開催されました。セミナーの内容はdonguriさんの記事やPhileWebの記事で詳細に既に報告されていますので、少し趣向を変えて、まずは試聴室のSP達から。

【WOWOW試聴室のSP達】

(WOWOW試聴室のフロントSP達)

WOWOWスタジオのSP達まず目に着いたのは、上の写真のように、正面にサイコロ形状のアクティブスピーカーが5つ並んでいることです。試聴室の広さはざっと見10mx10mより少し大きいくらい。その中で見るこれらのアクティブSPの大きさは意外とこじんまりとしているので、どのくらいのウーハーのサイズかと、そばに寄って手のサイズと比べてみました。結構大きい!15インチ程度はあるサイズのウーハーでした。後で調べてみると恐らく400mm径のウーハーを備えたMusik RL901であることが分かりました。

低域 400 mmコーン

中域 125 mmコーン

高域 25mmドームツィーター

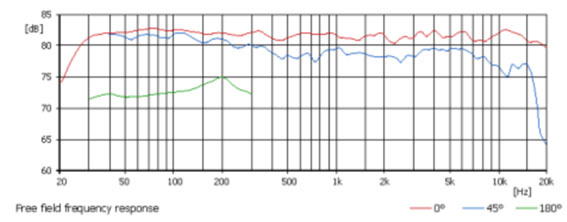

ウェブサイトで調べたカタログ特性がこれです。25Hzでー6dB程度で素晴らしい特性。

(Musik RL901 3Way同軸アクティブスピーカーの周波数特性)

一方、サラウンドやハイトSPはもう少し小型で2Wayのアクティブスピーカーで、多分Musik RL940ではないかと思います(下の写真参照)。

使用ユニット:低域 205 mmコーン、高域 25 mmドーム

少し小型とは言え、周波数特性は大したもの!38Hzでもー6dB程度のようです。

(サラウンド側の様子、右側のPC画面奥はセッティング中の入交先生)

(サラウンドSP、Musik RL940?)

(wowow試聴室のサラウンドバックSP達、中央の方は麻倉先生)

この試聴室は無補正(デジタルルーム補正無しと言う意味)で、ベースマネージメントもしていないと聞いています。これらのSP特性を見ると納得ですよね!!

そうそう、正面下側の二つのSP(大きな方)は多分LFE用のアクティブサブウーハーで、恐らくMusik BASIC14Kです。これも、400㎜径のウーハーを備え、1kWのアンプで駆動、25-120Hzをカバーします。

SPの配置はAURO-3D(多分7.2.6)仕様とATMOS仕様が2種です。ATMOS仕様の2種の違いはフロントハイトにあるようで、仰角などが少し違うとか。この違いを聞き分ける試聴もありました。写真にも少し映っていますが小ぶりなスタジオ風のコンソールがあり、それで再生、音の調整などをされておられました。私が着いた時は入交さん自ら調整作業をされている最中でした。サラウンドバックSP奥の椅子に座っておられるのは、かなり早めに来られて待機中のオーディオ評論家の麻倉怜士さん、この後セミナー進行の打ち合わせがあり、午後2時にセミナーのスタートでした。

リスニングに使った音源は、192kHzのサンプリングレイトのマスター音源(ミックスはされたもの)とこれを基に、Auro3D(恐らく96kHz/24bit)とATMOS(恐らく48kHz/24bit)のフォーマットにエンコードしたものを使うとのことでした。

【2月2日のセミナー風景】

(セミナーの風景、 左側が講師の入交先生、右側が司会の麻倉先生)

まず、Auro-3D友の会のグランドスラムさんから開会のご挨拶があり、その後、麻倉先生の司会でセミナーが始まりました。会場は勿論満員、入場の案内役を務めていたので、試聴室には最後に入りほぼ最後尾のサラウンドバックSP近くの席で試聴、少し残念(笑)。最前列から1~3列目がベスポジだったと思います。講師は勿論、WOWOWのエグゼクティブクリエイターの入交英雄さんです。

【第一部:イマーシブオーディオ講義】

音場、温度、風の音の進行への影響や、(方向性、経時)マスキング、先行音効果(ハース効果)の話、また制作スタジオと一般のリスニングルームの違いなどに関する詳細な話と実演がありました。以下、私が面白いなと思った点をご紹介します。

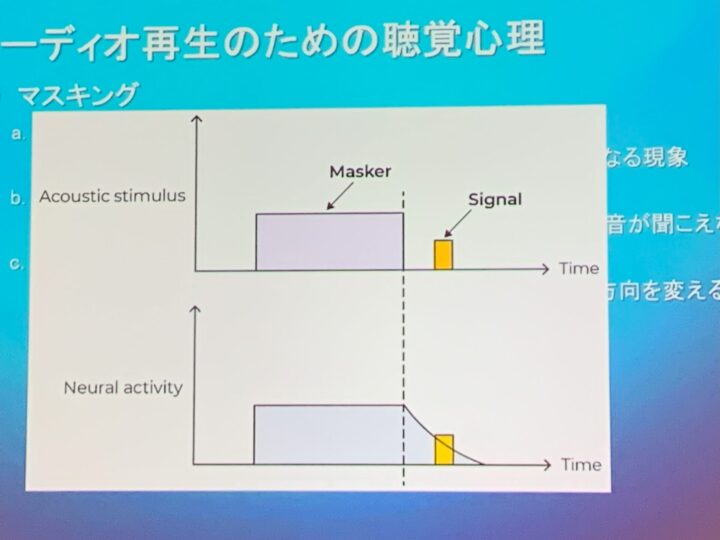

『マスキング効果とその低減法』

(経時マスキングの説明図)

多くの楽器が同時になると再生音が混濁し易いのはオーディオ好きの我々には頭の痛いところですよね。その原因の一つがマスキングです。写真はその時のスライドの一つ。大きな音が鳴った後に次の音が鳴ると、後の音は先行音にマスクされて聞こえ難くなるという図です。経時マスキングと言うそうです。時間だけでなく、周波数が異なる二つの音が同時になる場合も、周波数が近いとマスキング効果が大きくなるという現象も起こるそうです。これらは実演付きで説明があり、実感することができました。周波数が異なる場合高音側がマスクされ易かったと記憶しています。

もう一つマスキングはイマーシブオーディオの重要な点で、角度を変えることによって、マスキングを低減させられるということでした。同じ周波数、同じ時間に二つの音源があったとしても、聞こえる方向が違うとマスキングされにくいという現象です。これ故に、多数のSPを使って広い音場に音を分散させたれるイマーシブオーディオは高分解能であると言える・・ということです。

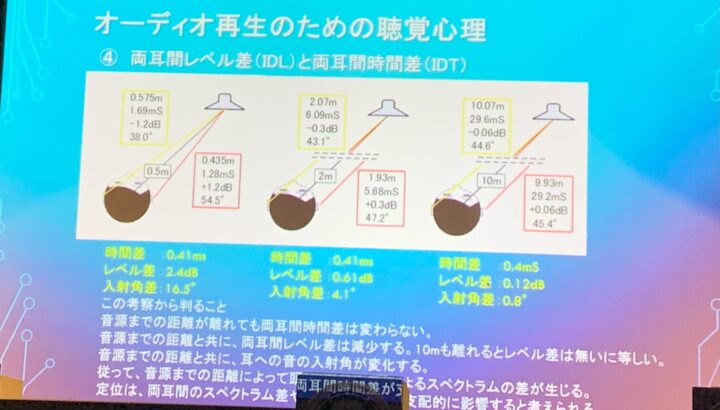

『音の方向感』

じゃあ、その音の方向を感じさせる要因は何かと言うことについての講義もありました。写真はその時のスライドの一枚。45°右の方向から音が来る時の左右の耳の、①時間、②音量、③入射角度が音源の距離によって異なることが示されています。

(方向と距離の違いによる両耳に届く音の差)

重要な点は、以下のようなものです。

1)音源が近いと左右の耳の間の①時間差、②音量(レベル)、③入射角度差は全て大きい。実演付きで2ch再生でL/Rの①時間差(位相)、と②音量差が同様に音の聞こえる方向を回転させることを実感できました。

2)音源が遠いと左右の耳の間の①時間差は同じ、だが②音量(レベル)、③入射角度差は小さくなる。

面白いと思ったのは、音源が遠いと、位相差が方向感を支配するんだなあ~と言うことです。位相はやっぱり重要ですね!

【第二部:イマーシブ音源の試聴】

ざっとご紹介をします。

1) 京都市交響楽団が収録した「マーラー:『千人の交響曲』」

PhileWebの記事にもありますが、2月2日もこの曲を使って、マスター録音、Auro-3D、ATMOSの聞き比べを詳しく行ったように記憶しています。残念ながら、私の位置(サラウンドバックSPの間)では、これらの差はほぼ判別不能でした(残念!)。勿論これだけでなく、以下の音源達でも2ch、5.1ch、ATMOS、Auro-3Dなどの音の差を聞かせて頂きました。

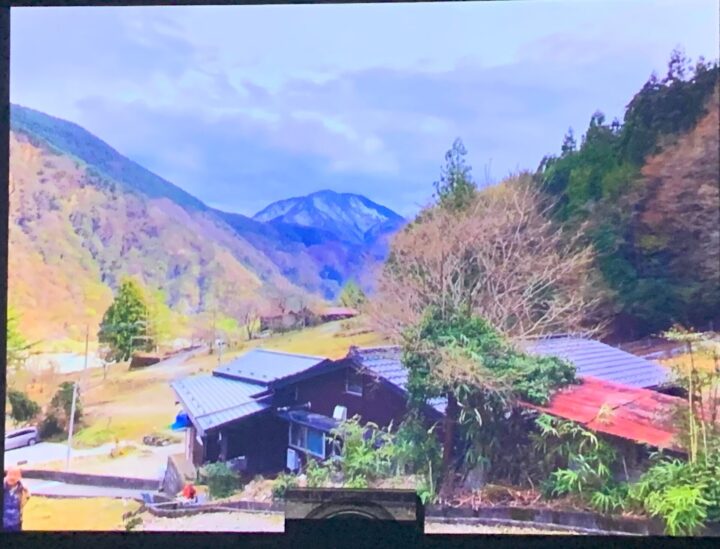

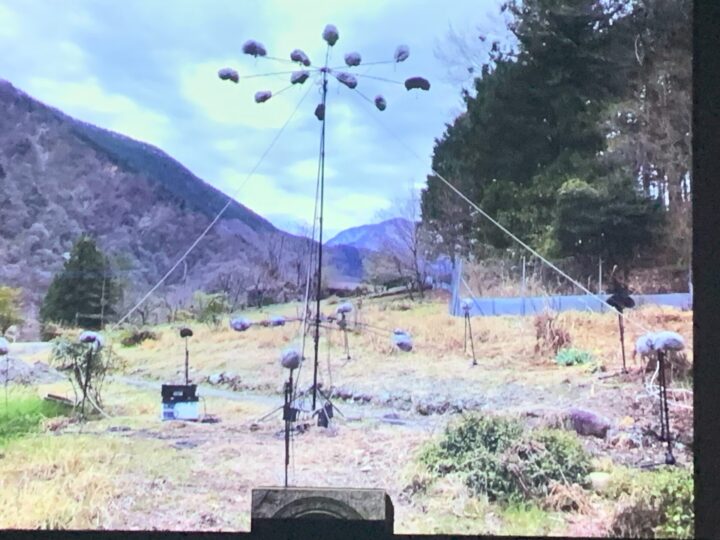

2)林間部でのせせらぎや野鳥の声の録音

心休まる気持ちの良い音でした。この音源欲しいなぁ。下側の写真はその時のマイク配置。

3)バチカンなどの大聖堂での教会・クラッシック音楽

天井の高さが100mもあるバチカンの大聖堂やその他の大聖堂での演奏音源。高さを表現するのが得意のAuro-3Dの本領発揮でした。

4)Jazz:山本剛トリオ、Bob Jamesトリオ

Auro-3DのJazz音源が少ないのはJazzファンの私にとって最も痛いところですが、この二つの音源は素晴らしい。山本剛トリオの音源は今年中には発売されるとのことですが、Auro-3DのBDは未発売。発売日がホント待ち遠しい!。

一方、Bob James トリオの音源は勿論購入済み、この時の再生は、席を少し前に移し試聴しました。流石にピアノの音の実在感は大したもの。実は、このトリオはBlue-Noteで目の前で生を見たことがあるんです。写真はその時のものです。ピアノの音は、生の音(もちろんBluenoteのPAも含む音)より良かったように思います。これ、2ch録音の音源に、Auro-3Dのギャラクシースタジオで作製した環境音(スタジオで2ch再生して録音)を付帯音として作ったものだそうです。Jazzの有名録音全てを是非こうして欲しい!、^o^/。

【第三部;Q&A】

質疑内容を控え忘れてしまいました(汗、笑)。現在は2chだがイマーシブオーディオに興味があり、大変勉強になったという方を始め、オーディオルームセッティングのプロからのご質問などもあったと思いますが、割愛させて頂きます。

と言う風な状況で、非常に充実した、楽しい一日でした。イマーシブオーディオ同好会各位、Auro-3D友の会各位、また入交先生、麻倉先生お忙しいところ本当にありがとうございました。また、お目に掛れることを楽しみにしております。

コメント ※編集/削除は管理者のみ

Tomyさん

さすが、エンジニア・理論派のTomyさんらしいご報告、素晴らしいです!採点業務は終わったばかりですが、このレポートには「S」を差し上げたいですね(笑)。

私が担当した二日目と、麻倉先生が担当した一日目では、少し内容に違いがありまして、Philewebさんが記事にしてくれた方は二日目で、この日は山本さんのJazzは無かったのでTomyさん的には初日でよかったかもしれません。

初日は一般客が多く、二日目は業界関係者が多かったので、前者は麻倉先生のご提案で「なるべく多くの種類の音楽を、Auro-3Dを中心に聴いていただく」という方針で、後者は入交さんと私との事前打ち合わせの中で、セッティング方法について重点を置く、という方針を立てました。

実は今回は入交さんにかなり「論理的にAuro-3Dの優位性を説明したい」との強い希望があり、前半は大学レベルの「音響学」の講義のようになりましたよね(笑)。人によっては理解不能な部分があったようですが、TomyさんやDonguriさんのような方には満足度が高かったようです。二日目の内容はCmiyajiさんに記録用の録画をしていただきましたし、入交さんと何度も相談して作った進行案のメモも手元にあるので、そのうち、詳細な講義ノートを(誰かが・・・笑)公開できるといいのですが。

常々、入交さんは、先行音理論、平面波理論など「Auro-3Dは最新音響工学の理論に基づく、非常に科学的で合理的なフォーマット」であることを強調しておられ、今回も、そのいくつかの「理論」が説明されていましたが、Tomyさんがこの記事で取り上げた「マスキング効果」もその一つですよね。音の出どころが1カ所(Mono)や2か所(Stereo)だと、周波数帯の近接している音は大きい音や近くからの音に消されてしまうという現象で、例えば弦楽四重奏曲などでビオラの音がバイオリンの音で聴こえにくくなる、というようなことが2chステレオだと起きているのですが(気が付かないだけ)、Auro-3Dのように出音の場所(耳への入射角)が複数ある(実際のLiveだとホールの反射音)と両者の違いが正しく耳で聴きとれることが可能になり、結果、こんな音が入っていたのか、と、「解像度が上がる」。

これ、よく、ピュア派の人の中には「食わず嫌いで」(笑)、「マルチchは音のピントを合わせにくいので<解像度が下がる>」と<思い込んで>おられる(実際、今回の参加者から主催者の私の元に届いた感想メールにも、「マルチchで音楽を聴くなんて邪道だと思い込んでいました!目から鱗です!!!」というメールをくれた方が複数おられました)方がおられます。

実際は逆で、弦楽四重奏曲などの一音一音が2chよりAuro-3Dの方がくっきりするのは誰でも聴けばわかるんですが、「マルチchは映画用」と決めつけている人が多いので(ショップもそのように売り込んでいる)、そもそもそれで音楽を聴く機会を持とうとしない・・・(泣)。

「体験すればその良さは誰でもわかるのだが、肝心の体験できる場所が少ない」、というのがAuro-3Dの普及のネックの一つとなっていて、それゆえに今回のセミナーに参加してくださった一般の方やショップの方(某オーディオ評論家は自宅のAuro-3D化を決めたそうです!)などが、1システムでも多くAuro-3Dシステムを揃えていただいて、友人やお客さんに聴かせる機会が増えることが、企画側の狙いですので、Tomyさんも引き続き、今回得た「うんちくと共に」(笑)、オーディオ仲間にAuro-3Dの音を聴かせてあげてください!!!

Auro3Dさん、レス有難うございます。

レポートの内容はdonguriさんとあまり被らないようにと思ったので、私の興味の順、および時系列順で書いたんですよ。WOWOWのスタジオは初めてでしたから、視聴室に入ってまずしたことは、入交さんに「機器の写真撮って良いですか?」と確認して、Musikの写真を撮ったことです。実際、30㎝口径のウーハーくらいに見えたので、近寄って、手のひらのサイズ(広げて親指と小指の先のサイズ)と比較すると、約2倍もあり、15インチやな~っと思ったのが大変印象に残っています。レポートの内容は「s」を貰えたので、良かったです。ちなみに、私の時代には「s」は無かったですけど・・笑?

二日目はプロの方が多くて、1日目とは雰囲気が違ったようですね。

Auro-3Dは音が良いので、是非もっと普及してほしいですね。

Tomyさん

そうでしたね、Tomyさんは、あのWOWOWの「入交スタジオ」に行かれたのは今回が初めてでしたね!(私は4回目かな…笑)。

あそこは、普段、WOWOWで放送する前のオリジナル作品を、Executives に「最終審査」をしてもらうためのお部屋だそうで、だから普通の録音エンジニアのモニター用のスタジオよりはるかに広く、Sweet Spotsは数人分(3×3=9とか)確保されているようです。私の司会の回では、誰もがSweet Spotsの音を体験できるように最後の曲では座席を自由に移動して回遊させたのですが、初日はそのような工夫は無かったようで、残念でしたね。

ただ、お気づきになったと思いますが、あそこは、「本番配信直前の、最終チェック=あら捜し」をする場なので、一般家庭のリスニングルームより、かなりdeadです(壁中に吸音シートが貼ってあるのに気が付かれましたか?)。さらに当日は満員だったので(しかも冬だから服も分厚い!)、設計値以上にdeadだったと思います。

ゆえに音色に潤いというか艶が少々足りなかったとお感じになりませんでしたでしょうか?初日は『Magnificat』を、二日目は『LUX』という、それぞれ一般人でも入手可能なBDの再生を今回は企画に入れていたのですが、K&Kさんなんか、「Auro3Dさんの家の再生音の方が僕は好み」なんて耳打ちしてくれたぐらい(笑)、音色は一般家庭のものとはかなり違っていたと思います。これはムジークのプロ用モニターだからという部分もありますが、お部屋が相当「普通じゃない」ですよ、あそこは(笑)。

でも音色はともかく、音場と音像はやはり緻密な設計に基づくプロのお部屋らしいものなので、Auro-3D再生のReferenceを体験された意義は大きいと思います!

今度は奈良の入交さんのシン・スタジオでTomyさんが真っ先に体験して、是非報告してくださいな!!!

Auro3Dさん、レス有難うございます。

>私の司会の回では、誰もがSweet Spotsの音を体験できるように最後の曲では座席を自由に移動して回遊させたのですが、初日はそのような工夫は無かったようで、残念でしたね。

これは打ち合わせでは一日目も行う予定だったので、期待していたのですが、何故かなかったのです。2日目はあったとのことで良かったです。

私のいた席はかなり後方でそのために、音が今一つびしっと来ないのだろうと思っていました。スイートスポットでも、潤いが少なめだったのですね。スイートスポットで聞いておられた方々にレポートして頂けると有難いですよね?これから機器を構築しようと思っている方に、Musikの音のレポートがあれば大変参考になるでしょうし。

奈良の入交スタジオは楽しみです。

Tomyさん

donguriのレポートとかぶらない、しかも詳細なレポートをありがとうございます。

特にスピーカーについては自分ではとても調べる根性がないのでありがたい情報でした。

あのスタジオに入るなり感じたのが、デッドだな!ということでした。

マルチチャンネル再生には向いているが、ステレオだと響きが寂しすぎるなあという印象をもちました。

個人のリスニングルームやホームシアターの音響の至適ポイントって何なんだろうと考える今日この頃です。

donguriさん、レス有難うございます。

donguriさんの視聴位置は写真から推測すると、前から2~3列目の右端だったでしょうか?音質の印象、音像感の印象をもう少し詳しく聞かせて頂けると有難く。私の印象(後方で聞いていた)は、①予想していたほどはデッドではなかった ②後方では低音の質と量は共にかなり良いが、中高音は少し物足りない、③詳細な音像配置は後方位置では分からない、それで視聴位置のために十分には判断できないのだろうと思っていた次第です。ど真ん中のスイートスポットでの音のレポートが欲しいですよね?友の会の方でど真ん中で聞いていた人いたかな?

Tomyさん

donguriの位置はご指摘の通り、前3列め右から2番目の席だったかと。

試聴位置で音質、音像、音場感がかなり変わるのではないかと想像していました。

以下まったくの個人的な感想ですがまとめてみます。

①デッドだなあと感じるかどうかは普段のリスニングルームからの感覚なのでこれも個人による評価差があるかと思います。今回記載した私の印象というのは、スタジオに入った時にスタジオ外のライブ感との差として感じたものでした。

②1すごく良い・2良い・3普通・4いまいち・5良くないの5段階評価であえて表すとすると。低音の音質3,音量4、中音域の音質2,音量3、高音域の音質2,音量3。

③音像については2ですね。音の移動の実験では、聴取位置が最良スポットから外れていたせいか、奇麗な移動とは思えず、4ですかね。

④donguri的に印象に残った点ですが、コンサート会場に行った時に近い音場のひろがり感の表現が1ですね。

とここまで書いてみて気づいたのですが、

個人のリスニングルームというのは、このような個人的な感想がモチベーションになって部屋をチューニングしていくので、それぞれ個性的な状況になっていくんでしょうね。

Donguriさん、Tomyさん:

Donguriさんがおっしゃっているように、一般人の我々は、「オーディオの音の評価」というのは<自分の家の音>に対する相対評価にならざるを得ないため、その<自分の家の音>を相互訪問してお互いに知っている間柄ではない限り、その人の「評価軸」=科学でいうところの「前提条件」が分からないので、正確な議論はできないですよね。

Donguriさんが、「高域が素敵だった」と言っても、彼が普段聴きなれている「高域」がどのようなものかをTomyさんは知らないし、Tomyさんが「低域がイマイチだった」と言っても、Tomy邸の低域再生をDonguriさんは聴いたことが無いので、<どの程度イマイチ>だったのかは想像が及ばない。

こういうお二方のやり取りを拝見していると、私が「友の会」の皆さんに、「議論のReferenceになるので、一度は伊豆の拙宅にお越しください」と言っていることの重要性を再確認するのです。

お二人がどちらも聴いたことのあるAuro-3Dシステムって、今回のWOWOWのスタジオと、「伊豆の拙宅」だけではないでしょうか。

確かに拙宅もおいでになられた時期が異なれば多少はSystem変更がありますが(笑)、それでも来客には必ず「べスポジ」で聴いていただいていますので、ある程度のReference(これは、「お手本」という意味ではなく、「共有する評価軸」のこと)にはなると思います。

例えば、部屋のLive/Deadだったり、低音の質感だったりの感想を述べあう際に、「Auro邸に比して」という<スケール軸>を固定すれば、お二人だけでなく、これを読んでいる拙宅に来たことのある人ならお二人のコメントで想像をある程度は付けられます。

オーディオの評価軸は、データで語れない部分が多いので、どうしてもこういう定性的なReferenceが無いと、「コップに半分<も>ある」のか「コップに半分<しか>ない」のか、という社会科学の議論では有名な問題が発生しますね(笑)。

だからオフ会をするなら「相互」でないと意味がないし、それができないなら「同じシステムを聴く」ことが<議論の前提として必要>だ、と友の会の皆さんにはお伝えしているのですよ(まだ、一人だけ来ない人がいるが・・・汗)。

Tomyさん、

レポートありがとうございました。

Auro3Dさん、donguriさんも交えたあのお部屋の音響に関しての意見交換、楽しく拝見しました。

私は今回2日目の参加であのお部屋は2回目の訪問だったので少し落ち着いて聴くことができたかもしれません。

Auro3Dさん、あの私のつぶやきはオフレコですよ。(笑)

音響に関しては好みの問題が大きいので個々で意見が異なると思います。

あのスタジオはモニター目的で作られているので特に高音の吸音率が高くなっているように思います。床はカーペット貼りですし、壁は布張りで触るとクッションの柔らかさを感じるので高音が大きく吸われているのだと思います。

シネコンの響きに似ている感じがします。

ネット上でシネコンの音が好きであの音を目指しているという意見をみたことがありますので、そういう方にとってはあのスタジオの音が好まれると思います。

私はもっと高域の響きがある方が好きです。その方が音楽を楽しく聴けるし映画を見る場合でも女性の英語の子音の発音がしっかり聞き取るには響きがあった方がいいと思っているからです。

千人の交響曲やバチカンの大聖堂での演奏、東京カテドラルでの名倉さんマリンバ演奏での音に包まれる感じは相変わらずすばらしたっかのですが…

使用SPはアクティブ・タイプなのでどこかの帯域で全く逆相になるということはないでしょうが、フロント3本が3wayでその他が2wayですし、フィルターはアナログでユニットの物理的配置を見ると各周波数帯域間の位相やタイムアライメントの整合は完全ではないと思われます。音もそんな感じを受けます。

Auro3DさんはDirac Liveを使いたくなるのではないかと思っちゃいます。

あのスタジオでのイマーシブ・オーディオのデモはあれが聴き納めでしょうか?

ちょっと寂しい気がしています。

donguriさん、Auro3Dさん、K&Kさん、レス有難うございます。

私は後方の席で今一なポジションだったので、皆さんのご意見がとても参考になります。Auro3Dさんに教えて頂いたSiltechさんのブログも拝見しました。総じて音場感や音像配置の明瞭さは良いけど、音色的には(個人の好みもあるが)普通程度と皆さん感じているように思いました。私も正直、期待していたほどの音では無かったので、どうかなと思っていました。プロが検聴するための音響特性とはこうあるべきと言う音だったのでしょう。

K&Kさんが言われていたDirac Liveによる補正の件ですけど、2日の懇親会に向かう道すがら入交さん聞いたところ、Dirac Liveは試したことがないとのことでした。元々、補正無しのスタジオを使うのが仕事なのでデジタル補正の経験は多くは無いのでしょう。一度使って頂いて、ご意見いただきたいですよね!

音のリファレンスは難しいです。私もAuro3Dさんところの音を一番たくさん聞いているので、比較は最もし易いと思います。でも、一週間も経つとどこまで比較ができるかはあまり自信はありません、笑。また、拙宅なんかフラットな周波数特性だとつまらないので、ある程度曲げてあったりするので、好みも曲がっているかも、爆!

Tomyさん、donguriさん、K&Kさん

久しぶりに、昔のPhilewebみたいに仲間内で盛り上がっていますね。やはり「共通体験」がいかに議論の軸として大切か、ということを示しているのだろうな、と思っています(教師目線・・・笑)。

WOWOWのあのスタジオの音は、初めて私が聞いた時に書いた記事がArchiveとして残っていますが( https://philm-community.com/auro3d/user/diary/2022/09/05/9855/ )、もう2年半前のことです。当時は「すごい音だな!」と正直に思いました。

しかし、その後、自分のシステムもEvolveしていますし、さらには「Auro-3D友の会」の仲間も切磋琢磨してSystem Upしていて、800D3で第一層を固めているシステムが二つ(Donguri邸、M1邸)、Wilsonで第一層を固めているシステムも二つ(グランドスラム邸、X1邸)、リボンツイーターで囲まれているシステム(シバンニ邸)、第二層に大型のJBLを配しているシステム(軽男邸)、TAIKOとTrinnovをつないでいるシステム(きょや邸)など、これら「一芸に抜きんでているAuro-3Dシステムの音」をすべて聴いて回っている私の耳には、今回、もうムジークの音程度ではビックリしなくなりました(笑)。

Dirac Live、特にARTについては、私個人は、「プロの方ですら聴く価値がある」とは思いますが、「理想は無補正」というテーゼは間違いないので、オーディオショップのベテランでも、録音エンジニアでも、「自分の耳じゃなくてマイクで機械が補正した音なんか、自分の仕事場に持ち込めるか!」というその道のプロのプライドは絶対にあると思いますし、むしろそうであって欲しいですね(笑)。ただ、Reference(比較対象、という意味)として、どこかで一度ぐらい聴いてみてもいいんじゃないかな、とは思いますが(笑)、「職人」というのは「頑なである」というのが基本属性であるということは、他ならぬお三方の方がよくご存知でしょう(爆)。