ご無沙汰しています。

今年はじめての投稿になります。

今日の記事はAccuton社の30ミリ径セラミックツイーターをGerman Physiks社のユニコーンに付加するかたちで導入して半年が経ち、いよいよ本領発揮し始めたというものです。

セラミックツイーターの導入当初から、ユニコーン単体と比べると「音の細密度表現力が一段と向上することで、楽器それぞれのキャラクターがしっかり聞き分けられる」と言うセラミックツィーター付加の効果をはっきりと感じることが出来ました。

また、驚くことには、老化に伴う聴力の低下を補うかのように、耳の聞こえが良くなった効果を感じていました。

テレビで視聴しているニュースや音楽番組を解説する、アナウンサーの音声がとても明瞭に聞き取れるのには感激です。

導入したセラミックツイーターは、本来ならスピーカーメーカーにツイーターユニットとして納品されるモノなので、そのままで使うには設置した際の安定性を考慮したスタンドを工夫する必要があり、私の場合は黒檀の板材を張り合わせた積層板にツイーターを支える棒材を組み合わせてスタンドを自作しています。

当初はスタンドに載せているだけでしたが、スピーカーケーブルを太いものに変更した際に、ツイーターが浮き上がったり置いた位置がズレたりしないよう、スタンドとツイーターにミシン糸を巻きつけるようにして固定するようにしました。

セッティングについては、ユニコーンのキャビネット上からスタートし、その後DDDユニットの真上に載せる配置に変え、より低音域が充実するというユニコーンのロードホーン出口の袴上に設置して現在に至っています。

ツイーターの駆動はユニコーンを駆動しているSD05からのスピーカー出力に接続するので、そのカットオフ周波数の値によってユニコーンのDDDユニットに付加されるツイーターのバランスが変化するので、コンデンサー容量の値を変えることで好みの音質が出せるようにします。

これについては先行して実験されていたGRFさんのアドバイスで、当初からカットオフ周波数が20kHzに近似値となるフィルムコンデンサー容量として、0.68μFのを2個並列接続にして1.36μFの容量としたので、計算上は19.49kHzになっています。

これよりも容量が大きいコンデンサーならカットオフ周波数が下に下がるので、ツイーターから発生する音域の拡大で音がが大きくなり、容量の小さいコンデンサーならカットオフ周波数が上に上がるので、ツイーターから発生する音域が広域寄りに狭くなって音が小さくなるのですが、GRFさんが色々な容量のを実験された結果、ユニコーンには1.36μFの容量になるコンデンサーを使うのが好ましい結果になるという実験の成果のおかげで、最短距離を歩むことが出来たのを感謝しています。

以上の内容は2024年の導入日記にも書いたのですが、ここからがその後の顛末と現在までの変遷になります。

それは、同じ容量のコンデンサーでもメーカーや仕様によって耐圧の値がより大きい、言い換えればより高い電圧に耐えられる構造を持つコンデンサーがあるのですが、そのようなコンデンサーを使うと音のエネルギー感が高まるというのです。

この話はGRFさんからの情報にもありましたし、ネットで「コンデンサーの種類による音質の違い」とかで検索してみると、エレキギター界隈のコアな話題として『同じ容量のコンデンサでも耐圧が異なる場合は、絶縁体(フィルム)の被膜の厚さが異なる。→ 高耐圧のものほど絶縁体が厚い。そのため全ての周波数が同じ条件でそれを通過することができず、特に厚いほど高域の通過に微妙な時間差を生じることが、音の輪郭の違いとなって現れる。現実には低音のノートにも必ず高い周波数の倍音は含まれているため、人間の耳はその遅れを敏感に感じ取ることができる』と言った記事が目につきます。

このように、同じ容量のコンデンサーでも高耐圧になるほど倍音の絶縁体の通過速度に差が生じ、結果として音色に微妙な変化を感じ取れるということのようです。

導入当初から使用してきたコンデンサーは日本PARC Audio製の0.68μF 400V耐圧でしたので、より耐圧の高いフィルムコンデンサーとしてGRFさんが先行実験されたのは、カナダSOLEN製の0.68μF 630V耐圧のコンデンサーで耐圧が1.5倍になるものでした。

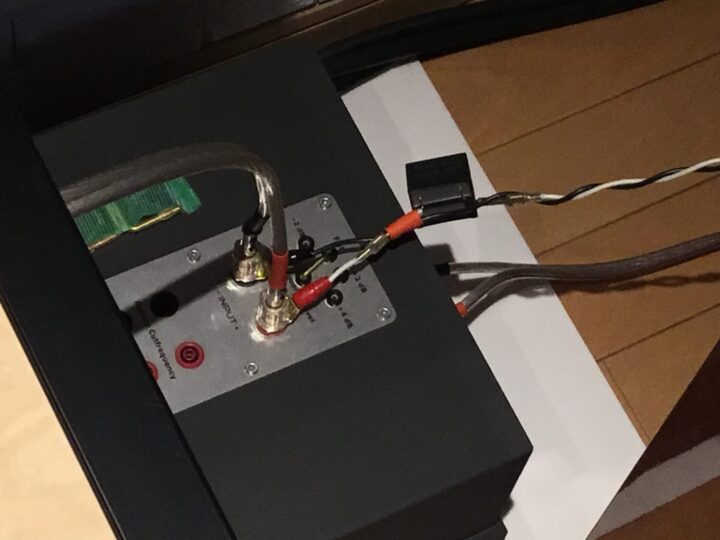

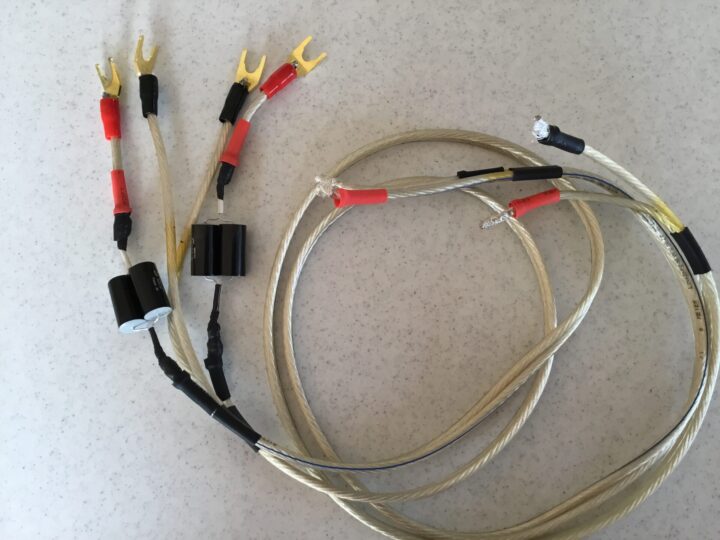

早速私もSOLENのコンデンサーを入手し、新たにツイーターまで接続するスピーカーケーブルは、元々ユニコーンに付属していた銀メッキ4ミリ径のケーブルを加工して作成しました。

ユニコーンからの分岐はネットワークボックス手前の入力端子に金メッキのYラグを取付け、ツイーター側の接続には当初のファストン端子がスピーカーケーブルの太さに対応出来ないこともあり、GRFさん推奨のスイス製のピュアカッパーで製作された4ミリ径バナナプラグを使用しました。

確かに音が変わって元気になったようです。

コンデンサーのメーカーが変わり耐圧が上がったことと、ケーブルが元々細い米国ベルデン製錫メッキケーブルからドイツ製German Physiks社純正指定の4ミリ径銀メッキケーブルに変わったこと、ツイーターとの接続端子が金メッキファストン端子からピュアカッパーのバナナ端子に変わったことと変数が多いのですが、概ね期待した効果が出たので満足していました。

ところが、それから1月も経たないうちに先行実験されていたGRFさんから驚きの報告がありました。

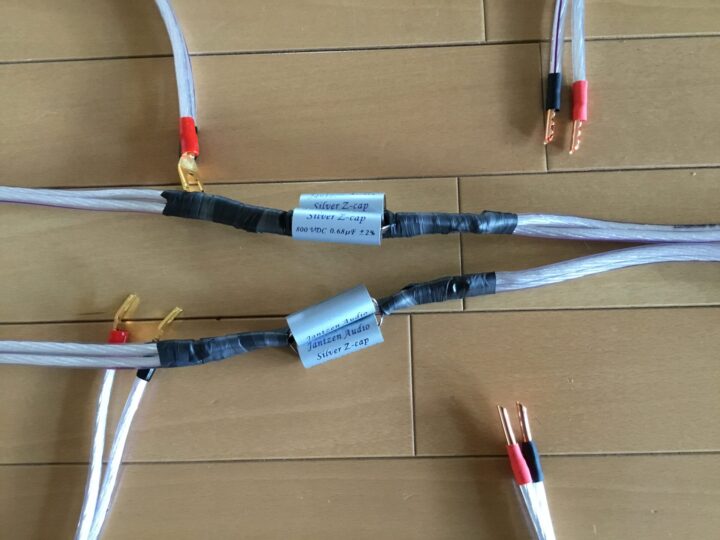

それは、より耐圧の高いデンマークJantzen Audio製の0.68μF 800V耐圧のSilver Z-Capタイプのフィルムコンデンサーを使ったところ、圧倒的に良いという報告でした。

PARC Audio製が400V、SOLEN製が600Vで1.5倍、Jantszen Audio製が800Vで2倍になるので、より耐圧が増した効果が出たということです。

Jantzen Audio製のフィルムコンデンサーにはタイプが色々あるそうですが、このコンデンサーは名前のとおりリード線が純銀となっているので音質に与える影響もあると思えます。

これは試してみる他はありません。

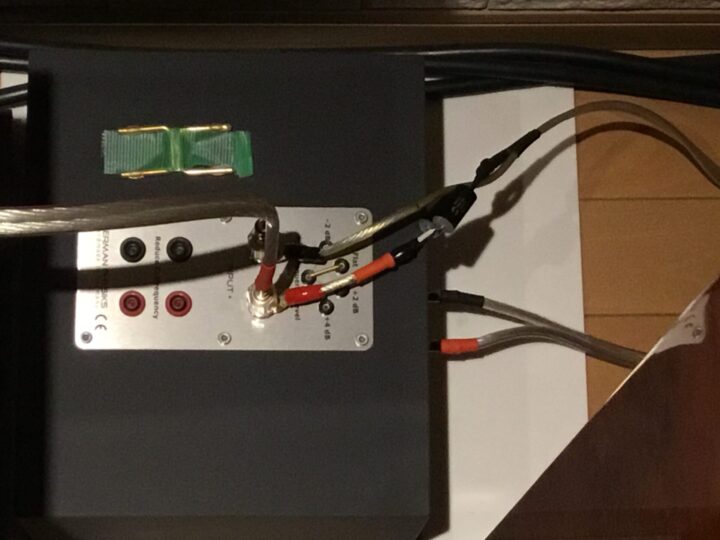

同時に、GRFさんからは、ツイーター用スピーカーケーブルの配線をバイワイヤリングの基本とおりSD05のスピーカー出力端子から分岐した方が、ユニコーンのDDDユニット相互の逆起電力の影響をより小さく出来る効果が有るので試したところ、配線方法を変える効果も高いというので、新たにGerman Physiks社純正指定の6ミリ径銀メッキケーブルを必要な長さを調達していただきました。

ケーブルが太くなって苦労しましたが、コンデンサーの取り付けはケーブルの途中でプラス側にコンデンサーを挿入しハンダ付けで接着しました。

コンデンサーを取り付けたスピーカーケーブルをSD05のスピーカー出力端子にバイワイヤリング接続し、ユニコーンのロードホーンの貫通部を通して袴部分に設置したツイーターに接続して早速音出ししました。

NHKホールで収録されたラトル指揮バイエルン放送交響楽団の演奏するマーラー第7番夜の歌を聴き始めると、今までとは別物の豊かな低音域が出現しました。

コントラバスの最低音の胴鳴りの響きが、まるでユニコーンのキャビネット自体が響いているかのような鳴り方は初めての経験で、聞き始めは余りの違いに少々戸惑いを覚えたほどです。

次にこれもNHKホールで収録されたブロムシュテット指揮のN響が演奏するシューベルト第7番未完成を聞きました。

これも今までN響では聞こえたことのないような力強い低音域が聞こえてきました。

GRFさんが先行実験で「N響の音がベルリンフィルになったかのような低音楽器の響きがする」と言われていたことが実感できます。

音はそれなりだけれど、時折りひ弱で物足りない面を感じてきたN響がこれだけ変身するのなら、ツイーター導入からここまで苦労して来た甲斐があったというものです。

その後はFM放送音源をいくつか聴き込んでみましたが、総じて低音域の充実が目覚しく音楽にエネルギーが溢れて聞こえます。

それでいて、音場の奥行き感も以前より拡大して弱音部での静寂感も一層引き立ちます。

Accuton社の30ミリ径セラミックツイーターが本領発揮して、ユニコーンとの組み合わせで今までにない豊かな音楽体験を提供してくれるようになりました。

N響がベルリンフィルに近づいたのなら、本家のベルリンフィルはどうなるのだろう?

早速デジタルコンサートホールのアーカイブからソフィエフが指揮するマーラー第1番巨人を聞いてみました。

当たり前ですが、更に深い厚みのある響きを聞かせるようになったのです。

N響との差は厳然としてありますが、ベルリンフィルのデジタルコンサートホールは元々から音質が良いので、同じNHKホールで聴き比べるN響とバイエルン放送交響楽団との差がこれだけ聞き分けられるのも、セラミックツイーターを追加したユニコーンの音楽再生能力が向上した証しですね。

ここまで先行実験されたGRFさんの成果を取り入れることで、最短距離で本領発揮となったことに感謝してもしきれませんね。

ありがとうございました。

コメント ※編集/削除は管理者のみ

椀方さま、お久しぶりです。

貴殿のセラミックツイーター記事に刺激され、当方もJBL4770Aにホーンツイーターを追加したことから、その後の状況も気になっていました。

当方のは安物のホーンツイーターですが、それでも効果はバツグンでもっと早い段階から試してみれば良かったと思っています。

それからハイパス・コンデンサーの交換も効果的ですね。当方のホーンツイータには最初から3.3μFの電解コンデンサーがハンダ付けされていたのですが、振動で落下しケーブルで宙ぶらりんになった際、電解コンデンサーのリード線がコンデンサーから抜けてしまい左右とも交換することにしました。

最終的には1.0μFと2.2μFのフイルムコンデンサーをパラ接続の3.2μFにして使い、耐圧もオマケの3.3μF電解より高くなったことから、高音域がよりシャープになったような気がします。(笑)

たかけんさん、こんにちは。

アンプを自作されるような方でしたらパーツによる音質の差とかは当然のことなんでしょうがね。

値段の高いパーツはそれなりに材料費も掛かっていると思いますが、耐圧の違いに着目すると意外に手頃なパーツが見つかるかも?ですね。

今は録り貯めたエアチェックアーカイブを聞きなおしているところです。