機材に接続時のコネクター回転で、XLRピンへのハンダ付けにクラックが発生して剥がれる問題↓

これを前回は、ケーブルクランプごとホットグルーガンで固めてしまう方法を採りました↓

これで、コネクター回転による芯線捻じれのストレスが無くなったせいか、特に左右の倍音の響きが正確になり、各々の定位がビシッと安定してきました。

ただ良い事ばかりでなく、グルーでケーブルごと固めたせいか、ちょっと音まで硬いのが・・・・・う~ん~・・・・

音までカッチカチやぞw

今までの作業から、何故か銀線はハンダ処理直後から音が落ち着くのが早い感じがする(多分エージングではなく、ハンダ熱の応力?が比較的早い段階で落ち着く?←テキトーw)ので、この硬い音も暫く音出しをしていれば落ち着くであろうと半日くらい音楽を掛けっ放しで放置しました。

ところが、これが良くなる兆候が全く感じられないという事で・・・・・

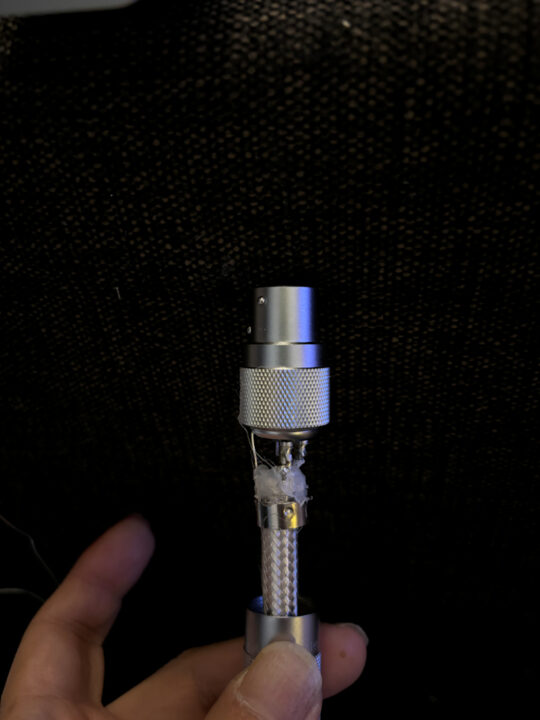

せっかちな私はグルーを撤去↓(画像はグルー剥がし中の画像)

ケーブル・クランプごとグルーで固めはしましたが、実は何かあった時のために、外被周辺は後で剥がせるように表面付近しか充填していなかったので、精密マイナスドライバーで抉ったら結構簡単に剥がれます。

さらに、1番ピンにハンダ付けした撚った編線が、グルー撤去最中にまたコネクターピンから外れました(やはり、ロジウムメッキorパラジウムメッキも?はハンダ強度に注意ですね※←金メッキは良く付く)。

どうも、内被覆を剥いた芯線被覆にグルーが直接掛かると音質までも硬くなるようです。

そもそもケーブルの外被、内被共に異常に硬かったので、グルーが掛かったくらいでは影響ないだろう?と思っていましたが、考えが甘かったようです。

という事で別の固定方法を考えますが、1番ピンにハンダ付けした撚った編線にハンダをさらに吸い込ませ、これをケーブルクランプまでハンダで橋渡して短絡させました↓

そもそも1番ピンのケーブルグランドとコネクターボディのシャーシグランドは短絡させるのが正解なので、回路的にも正しいでしょう。

ノイトリックXLRコネクターの場合、ケーブルグランドとシャーシグランドを錫メッキ線とかでハンダ短絡させるように溝が掘ってあります。

1番ピンにハンダ付けするハンダを吸わせた編線は棒状になっており、これがシャーシグランドと一体化しているので、実はグルー固定より回転による芯線捻じれ強度はさらに高くなっています。

さらに、グランドにフラックスは大して音質的に関係なさそうなので、フラックスを塗った上で橋渡しハンダ処理しました。

これをコネクター4本全て処理して聞いてみましたが、グルーで固めた時のカチカチ音は無くなり、各々の定位の良さだけ残って巧い具合になりました。

ただし、グルーにしろハンダにしろ、ケーブルクランプに固定すると若干低域は後退するようですが、そもそも銀線はちょっと低域出過ぎ感があったのでこれで良いと思いますね。

とりあえず最終結論として、

ケーブルの固定はグルー固定、もとい、1番ピンからのハンダ橋渡し短絡処理が正解でした。

コメント ※編集/削除は管理者のみ