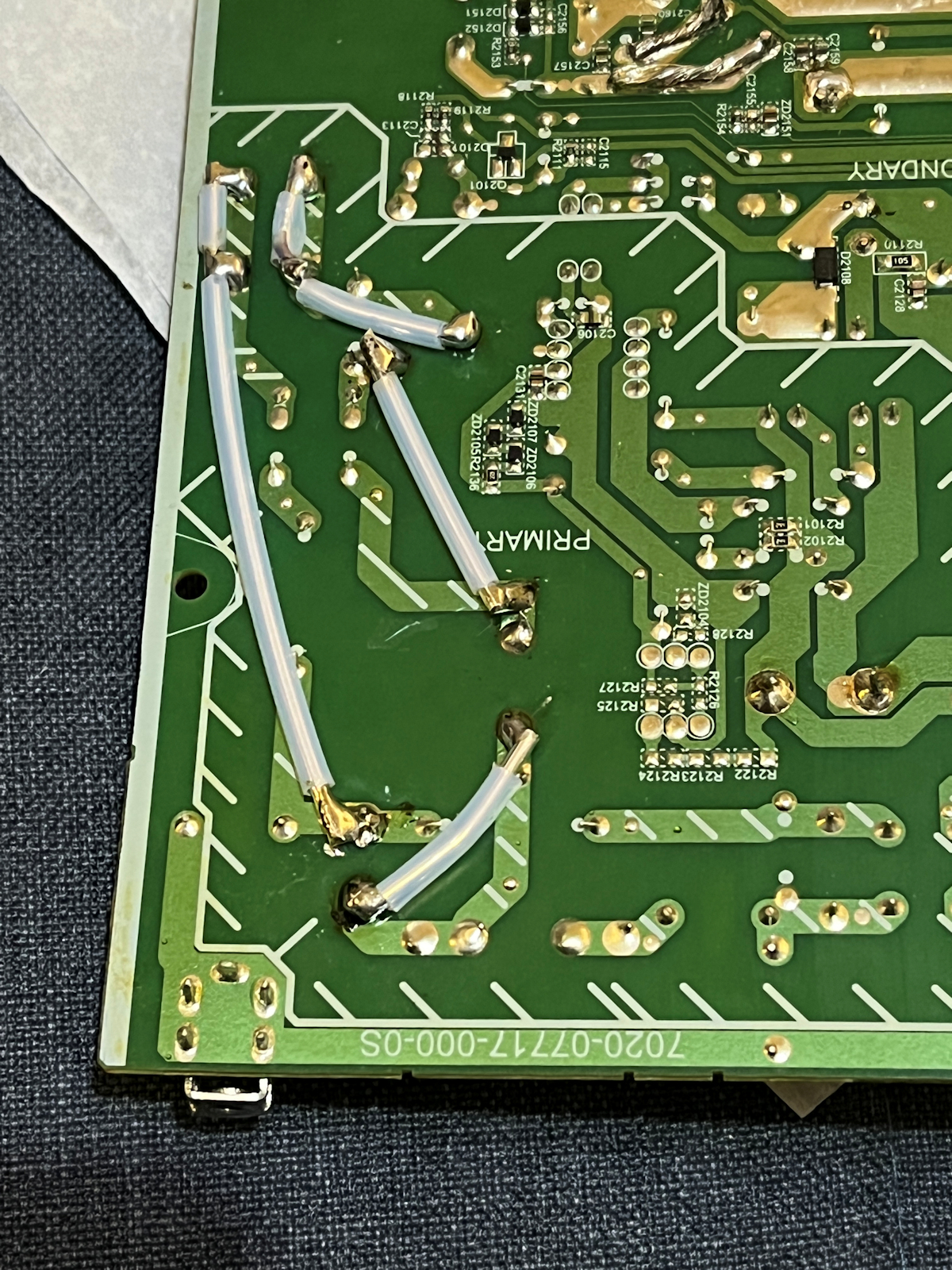

「電源系に銀線を使ったらどういう傾向になるか?」と書きましたが、実は1年3か月前に、ネットワークプレーヤーの1次電源部のプリントパターン裏打ち配線で使っていました↓

今だから言えますが、この銀線裏打ち配線で音質が変化したのは分かりましたが、今回のXLRケーブルやヘッドフォン・ケーブルのような大きな変化は感じませんでした。

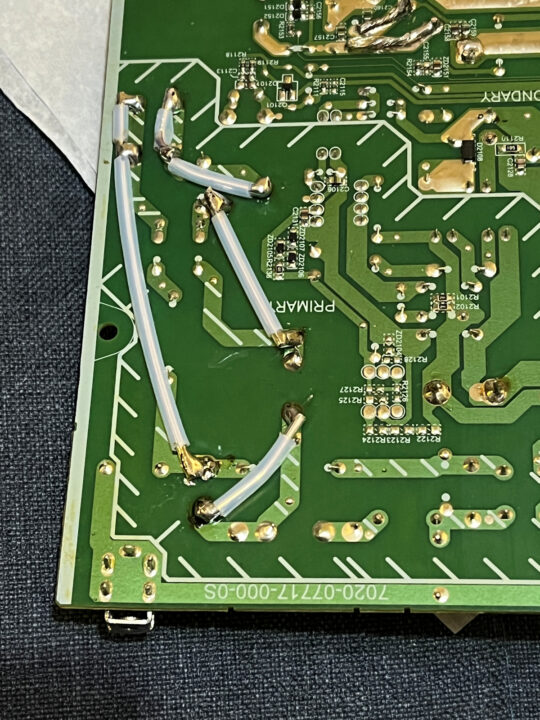

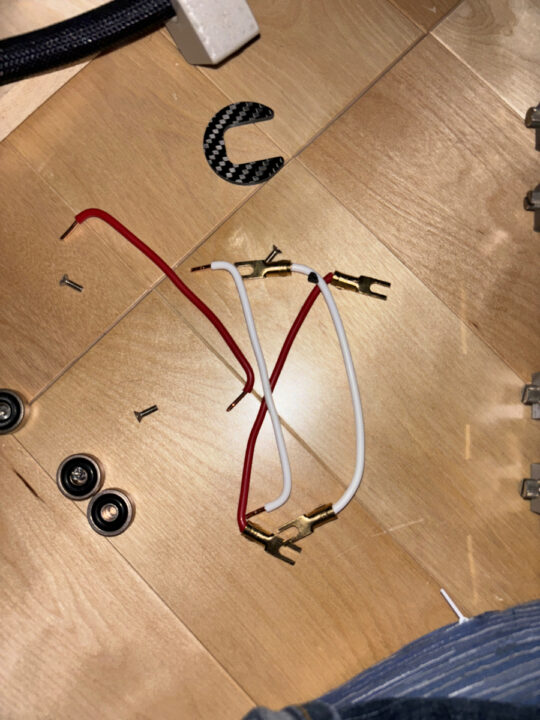

ふと工具箱を見たら、この裏打ち配線で使った2mmφ4N銀単線が残っていたので、アナログ機器用の自作コンセントボックスの内部配線に使用してみました↓

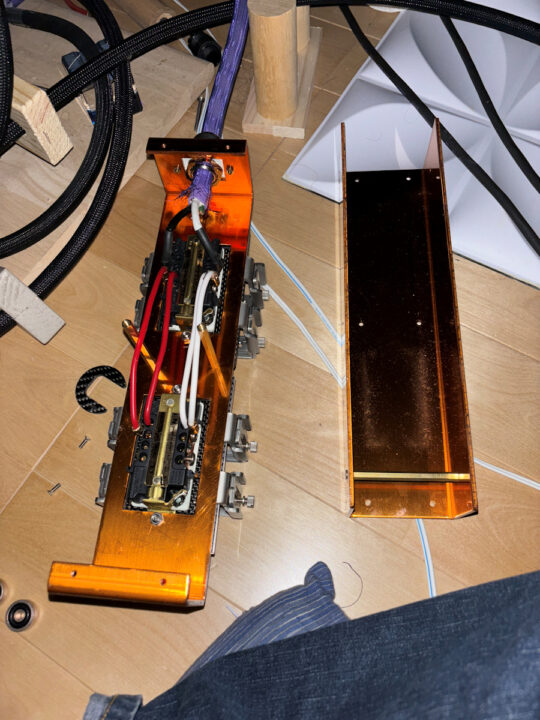

このコンセントボックスを作成したのが8年前ですが、実は作成1年後に脳幹出血で生死を彷徨い、半年間は記憶が曖昧でした。

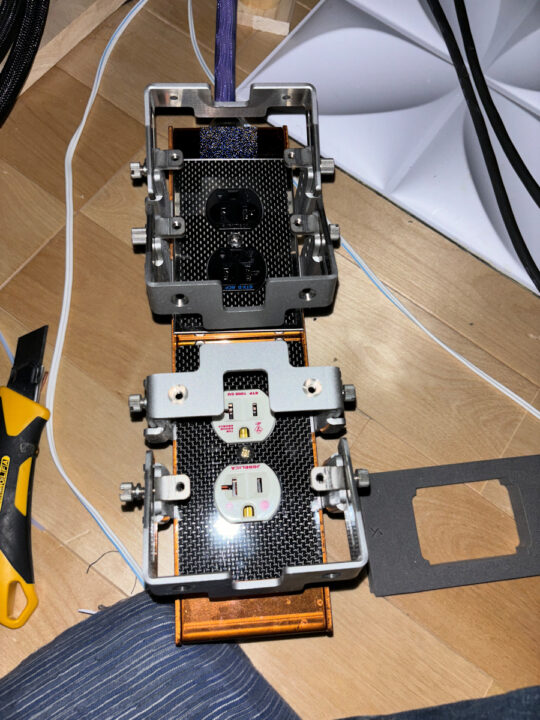

なので、脳出血をして記憶が飛んでから始めて内部を開ける事になります↓

使っている線材は全く記憶にありませんw

ただ、触った感じは2mmφ銅単線のようです↓(私の性格上?、ただのVVF/EEFではない筈)

これを、フルテックの電源端子を圧着工具で取り付けてますね。

今回は電源端子の圧着はせず、壁コンセントのVVF/EEF挿入孔に直接繋げます。

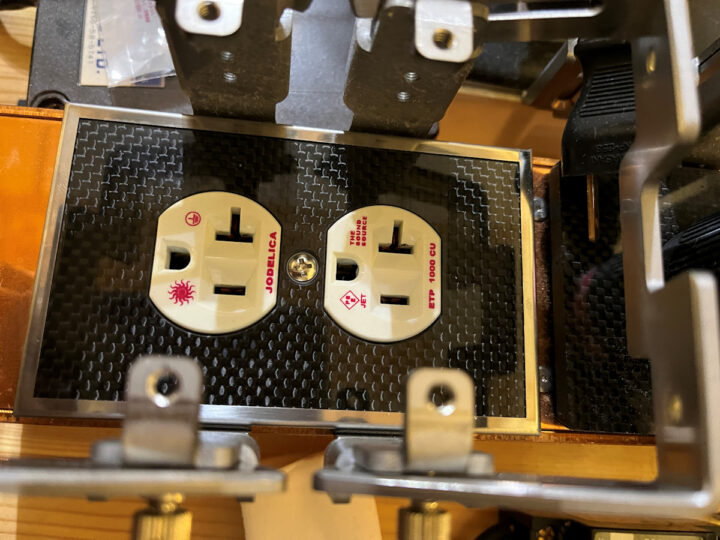

オーディオ仲間のルームチューニング監修のお礼に貰って放置していた、フルテックのGTX-D NCFに片方だけ変更します↓

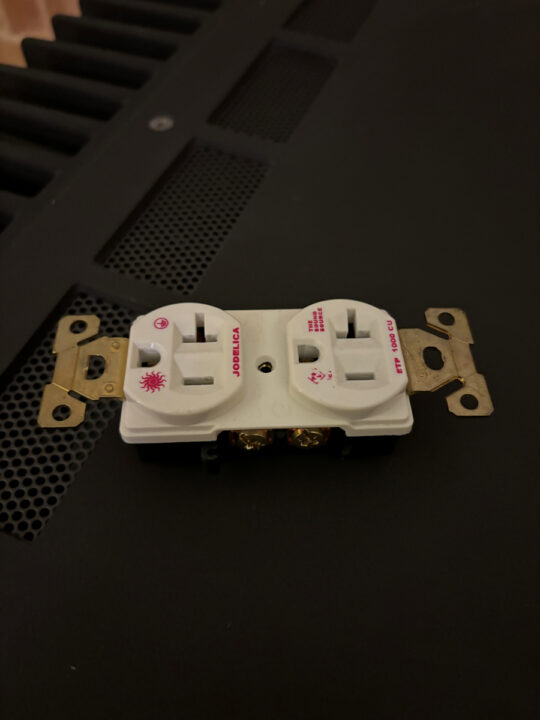

ジョデリカの旧型を2個使っていましたが、プラグ受け端子が純銅故か、2個中1個の1口が接点のバネ性が薄れ、プラグがアッサリ抜けるようになってしまったため交換です。

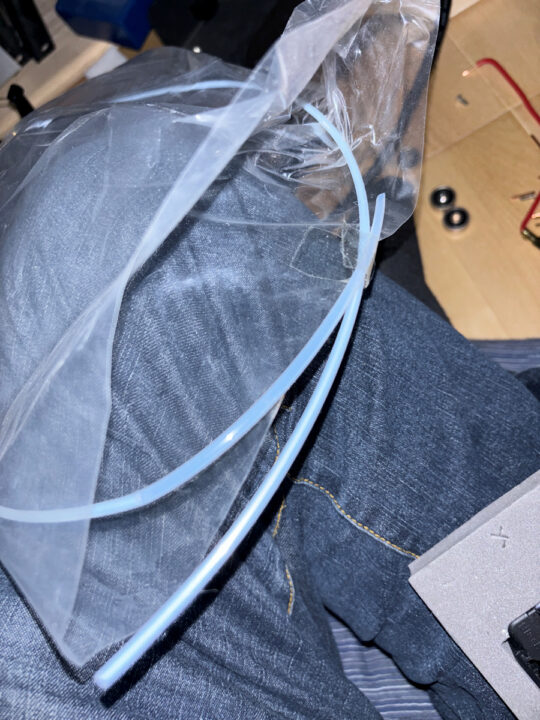

2mmφ4N純銀単線です↓

市販のオーディオ用電源タップで複数の壁コンセントがある場合、全ての差し込み口が近しい条件になるように電源入力のL、Nは同じコンセントに同時接続されていないケースが多いですが、この自作コンセントボックスの縦長レイアウト上では単純並列がやり易いです↓

このレイアウトで公平接続をやろうとすると、電源入力から長さをL、Nで変え、更に長さの違う単線の曲げが複数回必要になるのでかなり面倒になります。

壁コンセントのメーカーが違うと向きが違うので、如何統一するか迷います。

壁にコンセントを取り付ける場合には、アース端子を上向きにするのがセオリーですが、電源タップの場合は上下逆さまでも構いません↓

GTX-D NCFは、アース端子が下向きが基本と考えているようです。

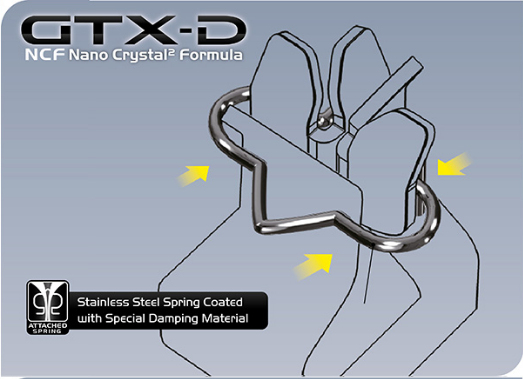

まあ、GTXシリーズはプラグ保持強度を独自構造で高めているので、セオリー逆さまでも問題ないと考えているのでしょう↓

プラグ固定保持力が低下したために撤去したジョデリカ・コンセントです↓

1口はまだ使えるので、何か使えるのが無いか探しますかね。

ちなみに、非オーディオ家電にオーディオ用壁コンセントを使っても音質の変化があるのだそう(某有名オーディオ評論家の話※エアコンや洗濯機、冷蔵庫等に使うと良いとか)。

銀線使用の感想は音質が落ち着いてからにしますが、相変わらず銀線は空間再現性に秀でるようですね。

チョット音質が大人しくなりましたが、これは多分、フルテックGTX-NCFの使い始めの音質傾向だと思います(以前使った電源プラグがそうだったので)

コメント ※編集/削除は管理者のみ