音が良くてリーズナブル、みなとみらいホールのR/LB席の神奈川フィル公演が救済サイトに出ていると目が留まります。2月の公演はこれまでに聴いたことのない楽曲のプログラムでしたが、鑑賞幅を広げる機会と考えて行くことにしました。ただ、初めて聴く楽曲で楽しめたことは数少ないです。やはり聴き馴染みや聴きどころを感じていると楽しめ方が違います。そこで、事前に音源選びをして、予習してから向かった公演でした。

みなとみらいシリーズ 神奈フィル 第402回定期演奏会

指揮:沼尻竜典

独奏:服部百音(ヴァイオリン) 佐藤晴真(チェロ)

演奏曲:

①ブラームス/ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲イ短調Op.102

②ショスタコーヴィチ/交響曲第10番ホ短調Op.93

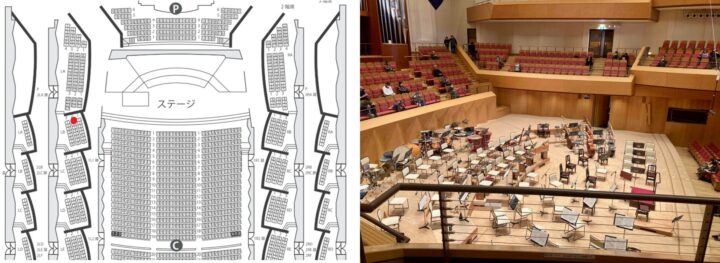

座席位置は2階LBブロック2列のステージよりです。昨年の11月にヴェルディのレクイエムを聴いた席と同じですので大筋の聴こえ方は把握していましたが、合唱曲と交響曲/協奏曲との違いは感じました。

前回の合唱曲では、近い位置で歌声をあびてパワフルな演奏を楽しみました。今回の交響曲は音量、音質的にも満足です。パーカッションが鮮烈に感じられる点も、オーディオで聴く時とは異なる感覚で楽しめました。協奏曲では、この位置ですとオケに対してソロが弱くなりますので、もう少し客席寄りの位置で聴きたくなります。

さて今回は、初めて聴く楽曲を予習して聴きに来たのですが、その効果はあったでしょうか。

①ブラームス/ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲

ヴァイオリンとチェロが二重の独奏となっている協奏曲は珍しいですね。印象的には、音域が広がった弦楽器とオーケストラの協奏曲と感じました。ブラームスと親しかったクララ・シューマンは「和解の協奏曲」と称したそうです。一方で、ブラームスの第5の交響曲と呼ばれるような重厚さを生演奏ならではのハーモニーで感じながら聴いていました。

予習と復習したのは、カピュソン兄弟独奏 ミョンフン&マーラー・ユーゲント管弦楽団 ERATO盤です。

ストリーミングでの試聴とユーザー評から選んだ音源でしたが大変気に入りました。独奏とオーケストラの対比が絶妙で、独奏のヴァイオリンとチェロのやり取りにも聴き入ってしまい、重厚さもありますので、これは当たりの音源だと思います。

少し脱線しますが、ヴァイオリンの服部百音とチェロの佐藤晴真による演奏は、ソリスト アンコールで行われた”ヘンデル=ハルヴォルセン / パッサカリア”が印象的でした。激しくぶつかり合う部分と協調するハーモニーに引き込まれます。パッサカリアと言う曲は知らなかったので、帰宅後に確認したところ、主にはピアノで演奏されて心温まるような楽曲でしたので、演奏する楽器や演奏方法でこんなにも印象が変わることに驚きました。変幻自在な表現が可能な曲です。

②ショスタコーヴィチ/交響曲第10番

今年はショスタコーヴィチの没後50年ということで、様々な演奏会でショスタコーヴィチが取り上げられています。自分も正月に交響曲第5番を聴きましたし、今年は何度となく聴く機会に恵まれそうです。このコンサートでも、指揮の沼尻氏によるプレトークはほとんどがこの楽曲に時間が割かれていました。

そんなこともあって、予習用に購入したのはショスタコーヴィチの交響曲全集です。これまでショスタコーヴィチは陰湿な感じの曲が多ため好みではなかったため、ほどほどに聴ければよいと考えて廉価盤レーベルのBrilliant Classicsのバルシャイ&ケルン放送交響楽団の全集を選びました。11枚組の中古で約2Kです。ですが、聴いてみると驚くほど録音も演奏もよかったです。この音源はお買い得な当たり音源でした。

予習用に当たり音源を手にすると、聴き込みが進みますのでコンサートで生を聴くのも映えますね。暗く浮かび上がるような弱音と鮮烈な強奏の対比は強烈なインパクトがありました。交響曲のスケールと音数は、「やっぱり生がいい」と思いながら聴き進みます。短いながら、鮮烈に暴れまくる第2楽章のインパクトには、仰け反りながら聴いていました。プレトークでも解説されました終盤のDSCH音型のレ、ミ♭、ド、シの音が耳に残ります。帰宅途中もこの音が頭の中を巡っていました。こうなると、すぐにでも自宅でも聴き直したくなるのはいつものことです。生演奏を聴いた後のオーディオがまたいいのです。オーディオでの予習と生の感動、そしてオーディオでの復習が楽しいです。「これぞ正のスパイラル」と思いがわいてくるコンサートとなりました。

コメント ※編集/削除は管理者のみ

ヒジヤンさん、こんにちは。

この公演は神奈川フィルの2024-2025年シーズンの公演の中でも、ヴェルディ「レクイエム」などと並んで明らかに気合が入った公演ですので、実際の演奏もやはり「当たり」だったようで何よりです。

2025年4月26日(土)のみなとみらい公演(ショスタコーヴィチ他)も同様に「当たり」となる確率が高いですので、もし良いチケットが見つかれば是非。

バルシャイ&ケルン放送交響楽団の交響曲全集は、異常なほどの値段の安さ、そして全曲むら無く演奏が驚異的に良く、発売当時に大ヒットしたセットです。

自分も手元にリファレンスとして持ち続けていますが、久しぶりに聴きたくなりました。

眠り猫さん、コメントありがとうございます。

>この公演は神奈川フィルの2024-2025年シーズンの公演の中でも、ヴェルディ「レクイエム」などと並んで明らかに気合が入った公演ですので、

このあたりの識別眼はさすがクラオタの猫さんといったところでしょうか。自分はホールと座席位置と興味がわくか否かで選別していますので、識別眼はまだまだです。

ソフト選びの方は、経験値は増して来ましたし、ストリーミングがあることもあってハズレを引くことはずいぶん減って来ました。その中で、ほとんど調べずに引いてみて大当たりだったバルシャイ&ケルン放送交響楽団の全集は幸運だったと言えます。

4月26日のみなとみらい公演は検索してみましたが、「残念だけど今はないみたい」表示でした。これから出るかもしれないのでマークしておきます。ただ、私の場合はLB/RB限定なので(1階前方のセンターもよいのですが、お値段が折り合わないことが多いのです 笑)見つかる確率は高くないかもしれないです。