ついでなので中編です。これもQiitaの転載です。

はじめに

今回はオーディオポエムです。エンジニアサイトでオーディオポエムを書くのもいかがなものかと思いますが、技術的な内容も含むので許してください。 ハイレゾではなくCDフォーマット(fs=44100Hz)を想定してます。

対象読者

音楽を聴くすべての人(オーディオマニアもそうでない人も)

書いてる人

オーディオマニアです。 エンジニアではありません。 デジタル音声処理を学んだこともありません。 すべてネット上の情報の受け売りです。

お願い

今回は私の主観が入ります。 意見が合わない方もいらっしゃると思いますがお手柔らかにお願いします。

参考にしたサイト

CDの再生ではサンプリング定理に忠実な再生をすればよいのか?

結論を先に書きます。 答えは「NO」です。

前回「サンプリング定理の誤解を雑に正す 前編」ではサンプリング定理になるべく忠実な処理を見てみました。 ではこの処理すればOK!とならないところがオーディオ界です。

サンプリング定理から外れたフィルタ

世の中には「ワザと」サンプリング定理から外れた再生をする機器があります

帯域内がフラットでなく早めにロールオフしたり、エイリアシングをかなり漏らしたりするものがあります。

「予算や技術が足りないから」ではなく「ワザとそうしている」のです。

例えば RME ADI-2 Pro FS 30万円ほどのオーディオ・インターフェイスで評判も良い製品です。この製品ではデジタルフィルタが選べるようになっています。 サンプリング定理に忠実な再生もできますが、ワザと定理から外れた再生もできるようになっています。

また音楽再生用のDACではSOULNOTEのD-3というD/A Converter があります。184万円ですがNOSモードで帯域内がフラットでなく、エイリアスがダダ漏れです。 でも音質を評価する人も多く、熱烈なファンがいます。

もちろんサンプリング定理に忠実で、高音質・評価の高い製品もありますが。

フィルタの種類

再生時のデジタルフィルタの処理を変えるだけで特性が変わります。 デジタルフィルタの主な種類を見ていきます。

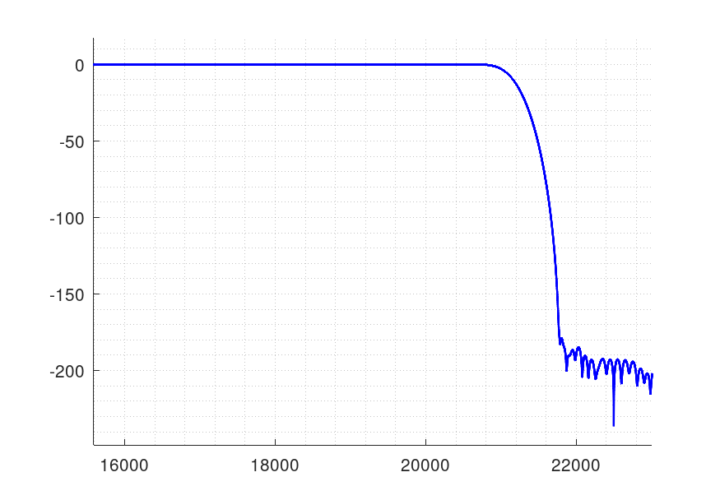

サンプリング定理に忠実なもの TYPE-A

まずは基本のサンプリング定理に忠実なものです。

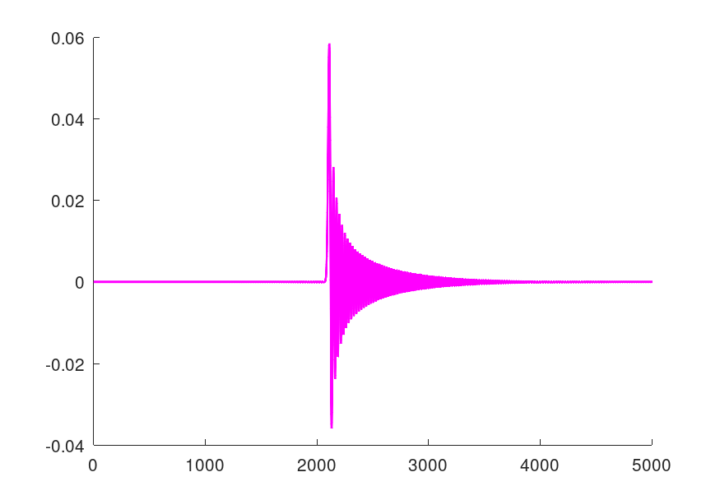

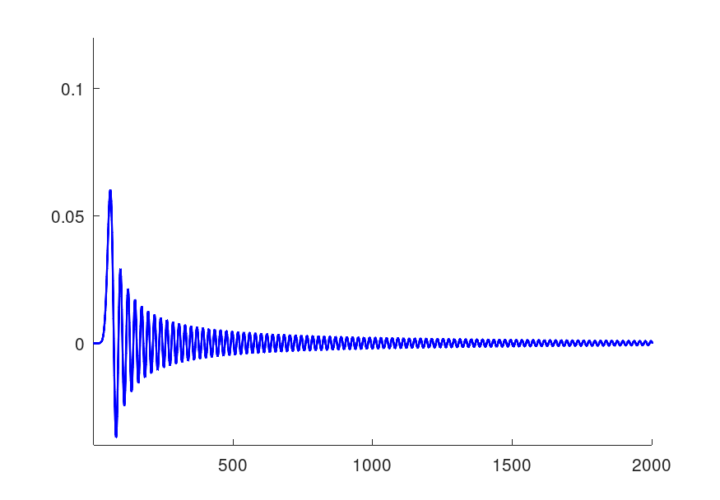

インパルス応答

直線位相、帯域内は90%以上までフラット。 遮断特性は急峻。 エイリアスは十分にカットされている。

直線位相なのでいわゆるプリエコーとかプリリンギングとか言われるものがでる。 ポストエコー、ポストリンギングも同じ長さある。 全体の長さは長い。 高域まで波形をほぼ再現できる。

現代では安価なDACでも十分な特性です。

最小位相だが周波数特性は忠実なもの TYPE-B

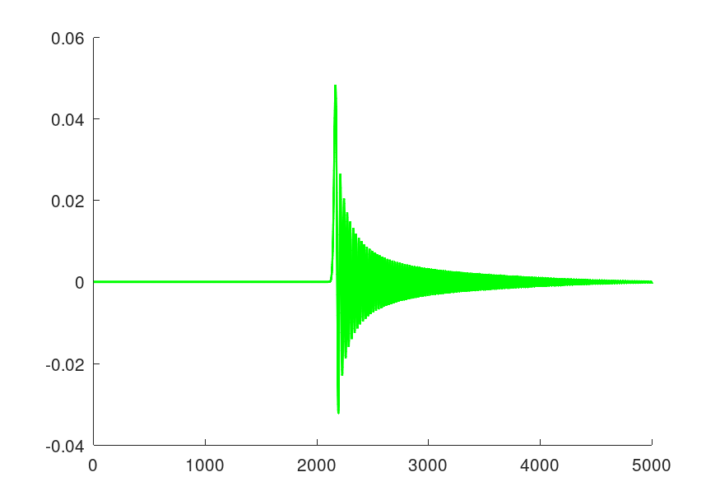

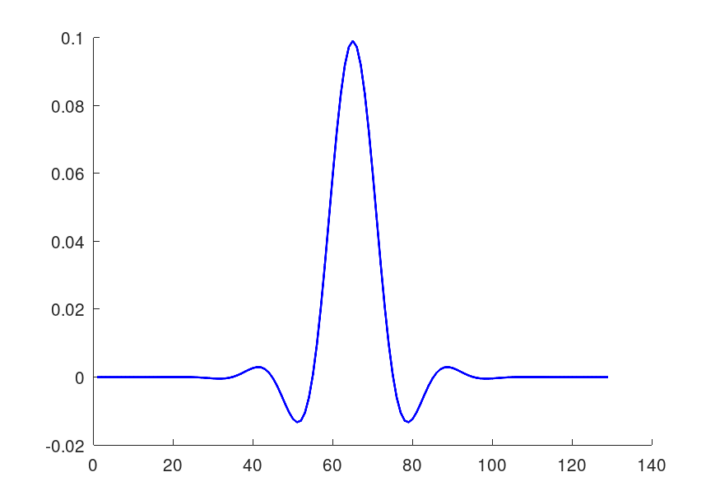

インパルス応答

最小位相特性、帯域内は90%以上までフラット。 遮断特性は急峻。 エイリアスは十分カットされている。 プリエーコーはない。 ポストエコーは同じ特性の直線位相の2倍の長さ。 全体の長さは長い。 波形は再現できない。

直線位相でゆるい特性

インパルス応答

エイリアスを漏らさない TYPE-C

直線位相、プリエコー、ポストエコーあり。 プリエコーもポストエコーも短い。 全体の長さも短い。

遮断特性はゆるい。 エイリアスを漏らさないために帯域内はかなり低い周波数からレベルが落ちる。

エイリアスを漏らす TYPE-D

TYPE-C と同様だが帯域内の高域レベルを確保するため、エイリアスが漏れる。

最小位相でゆるい特性

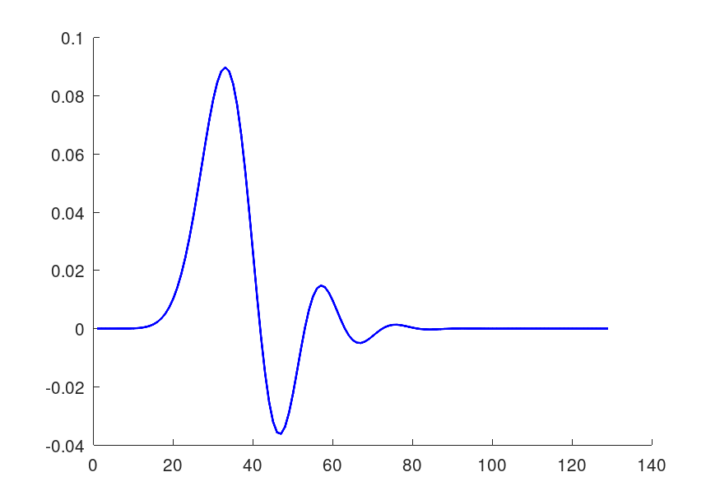

インパルス応答

エイリアスを漏らさない TYPE-E

TYPE-C の最小位相版 プリエコーはなく、ポストエコーも短い。 全体の長さは短く、高域は落ちる。

エイリアスを漏らさない TYPE-F

TYPE-D の最小位相版 プリエコーはなく、ポストエコーも短い。 全体の長さは短く、エイリアスが漏れる。

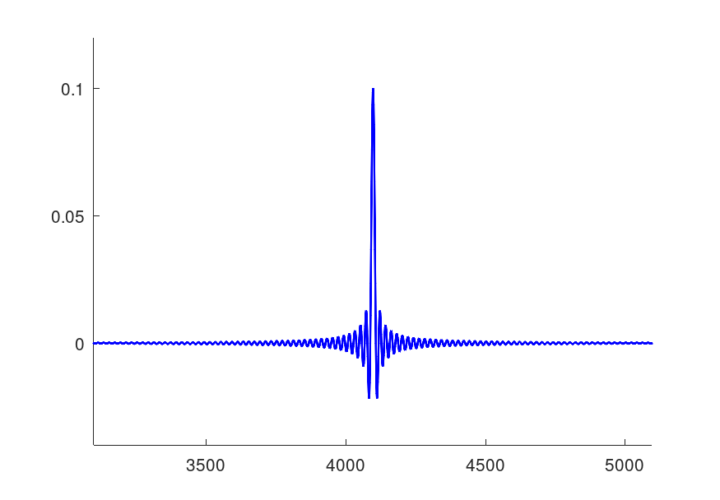

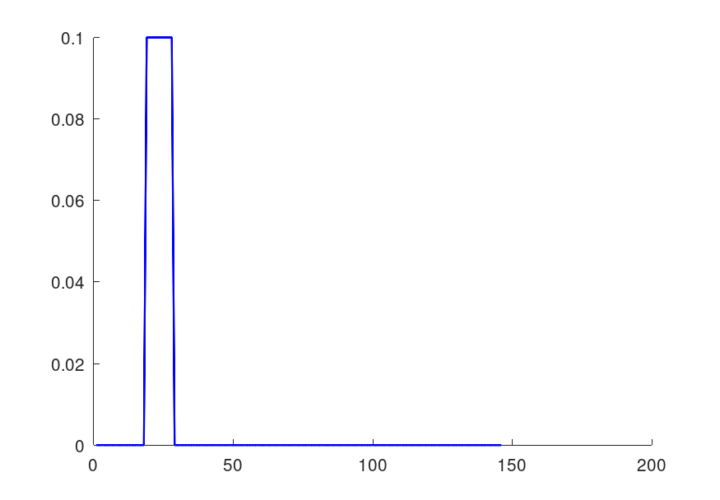

NOS TYPE-G

インパルス応答

プリエコーもポストエコーも無い。 帯域内の高域は落ちる。 エイリアスも盛大に漏れる。 いわゆる階段状の波形。

例外

デジタルフィルタを使わずに特性の良いアナログフィルタを使ったもの。 おそらく最小位相特性のTYPE-Bに近い特性?(ちゃんと調べてない)

なぜサンプリング定理に忠実でないほうが良い場合があるのか?

なぜサンプリング定理に忠実でないフィルタが使われるのか、理由を考えてみます。

人間の耳はノイズや歪があったほうが好ましいと判断することがある

これを言っちゃオシマイな気もします。 この立場では再生時には気に入ったフィルタを使えば良いことになります。

プリエコー、ポストエコーの問題

これはもともとの音にはありません(周波数成分としてはありますが)。急峻なフィルタにより現れます。 数学的には正しいのですが、「シンバルをスティックでカツン!と叩く前に音がし始める」のはなにか納得がいきません。 また聴感でもプリエコーの影響があるという話もあります(ちゃんと調べてない)。

ポストエコーもプリエコーほどではないけど影響があるという話もあります(ちゃんと調べてない)。

再生結果はフィルタの直列接続

デジタル信号の再生はフィルタの直列接続です。 フィルタの直列接続では単純に特性が畳み込まれます。

- 記録時のフィルタ

- マイクの特性

- AD変換時のフィルタ

- 再生時のフィルタ

- DA変換時のフィルタ

- スピーカー(またはヘッドホン・イアホン)の高域特性

これらが畳み込まれて空気の振動に変換されます。

部屋の特性や耳の特性は今回は考えません。

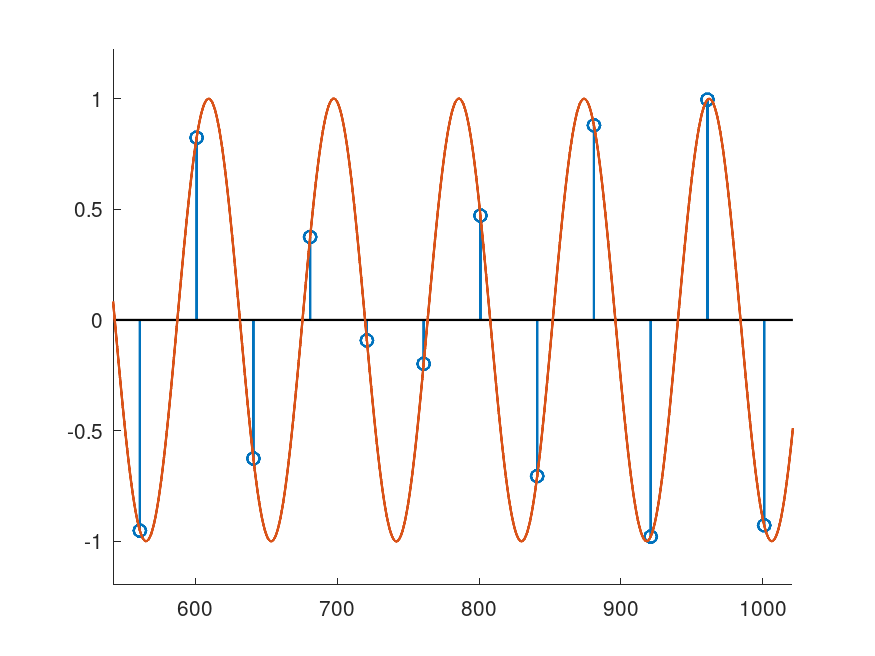

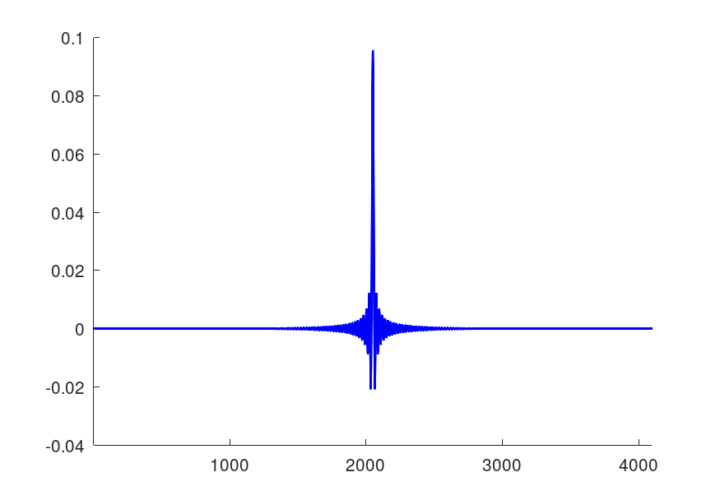

フィルタ直列接続時のインパルス応答

フィルタの周波数特性

再生時のフィルタが直線位相とします。

再生時に「プリエコー」が現れると思いますよね?

でも録音時のフィルタが最小位相だったとしたら?

これが畳み込まれた結果はこうなります。

「プリエコー」はほんの少しだけでほとんど「ポストエコー」です。

「プリエコー」はほんの少しだけでほとんど「ポストエコー」です。

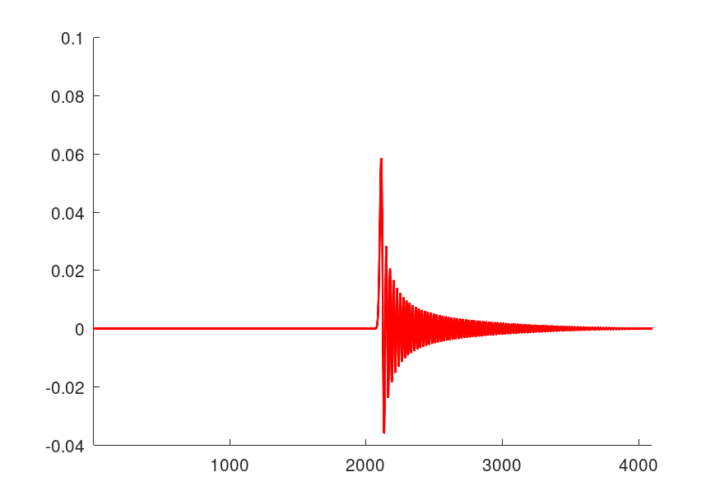

もし両方最小位相だったとしたらこうなります。

プリエコーは完全に無いのですが立ち上がりが悪くなりポストエコーが長くなってしまいます。

プリエコーは完全に無いのですが立ち上がりが悪くなりポストエコーが長くなってしまいます。

このように再生時のフィルタだけではどんなインパルス応答になっているのかは決まりません。

記録時のフィルタ

マイクの特性は?マイク自体が最小位相のローパスフィルタとして働きます。

DA変換前もしくはダウンサンプリング時のフィルタ特性が直線位相・最小位相・緩いか急峻か・エイリアスは除去できているか?

これらによって再生時の最適なフィルタは変わる可能性があります。

スピーカーの特性

古典的ソフトドーム

高域は18kHzくらいまで(製品によって違う)、20kHz以上はほとんど再生できません。 自然な最小位相特性のローパスフィルタとして働きます。

このタイプのスピーカーで再生する場合には急峻なフィルタによるプリエコー、ポストエコーの影響は少ないと思われます。

古典的ハードドーム

高域に鋭い共振のピークがあります。

このタイプのスピーカーで再生する場合には急峻なフィルタとカットオフ周波数とスピーカーの共振周波数が近い場合には、プリエコー・ポストエコーの影響がとても強く出ると思われます(思うだけで確かめてない)。

おそらくプリエコー、ポストエコーの少ないフィルタを使ったほうが好ましい可能性があります(確かめてない)。

超高域まで伸びたもの

この手の高性能なものならば好みで選んでもらえば良いのでは?(よくわからない)

作成時のモニタ環境

音源作成時に録音技師やマスタリング担当、アーチストがどんな環境でモニターして作られたのか? 実はこれが一番重要ではないかと私は考えています。

もし音源作成時にエイリアスの漏れたフィルタでモニタリングしていたとしたら、私は再生時にもなるべく同じエイリアスの漏れたフィルタを使いたいです。

極端な話、NOSの階段状再生でモニタリングしていたならばトゥルーピーク問題を無視したマスタリングになるはずです。そういう音源ならば同じNOSで再生するのが制作側の意図に一番近い再生になるはずです。

オーディオ趣味はスペックを良くすることが目的ではありません。 音源製作者が音にこめた「意図」「思い」を再生したいのです。 そのためには製作者がモニタリングして「この音ならOK」とした音を聴きたいのです。

おわりに

そんなわけでCD再生時に「どんなフィルタを使ったら良いか?」には結論がありません。

音源制作時のフィルタもモニタリング時のフィルタもわれわれエンドユーザーには知るすべが無いからです。

ただサンプリング定理に関する誤解に

サンプリング定理から外れた機器を使っているため、サンプリング定理が誤っていると勘違いする

というのが追加で発生します。わざとエイリアス漏らしてる機器なら高域の波形が再現できなくて当然です。 サンプリング定理が間違っているわけではありません。

コメント ※編集/削除は管理者のみ

assiさん、こんにちは。

SMPDスレッドではお世話なりました。今はfoobar2000+MoOdeAudioに落ち着いています。

たいへん分かり易い解説をありがとうございます。特に勉強になったのは「フィルタ直列接続時のインパルス応答」で、録音時再生時両方が最小位相のフィルタの場合、プリエコーは完全に無いのですが立ち上がりが悪くなりポストエコーが長くなる、という件です。録音時再生時両方が直線位相のフィルタの場合はどうなるのでしょうか?

記録時が直線位相、再生時のデジタルフィルタも直線位相ならばCDの出力にはプリエコーが現れます。しかしこのプリエコーが再生されるかはスピーカー次第です。古典的ソフトドームならばツィーター自体の特性が最小位相のフィルタとなってプリエコーが再生されないかもしれません。逆に遮断周波数付近にピークがある古典的なハードドームならばプリエコーの影響が強く感じられるかもしれません。