ダイジェスト

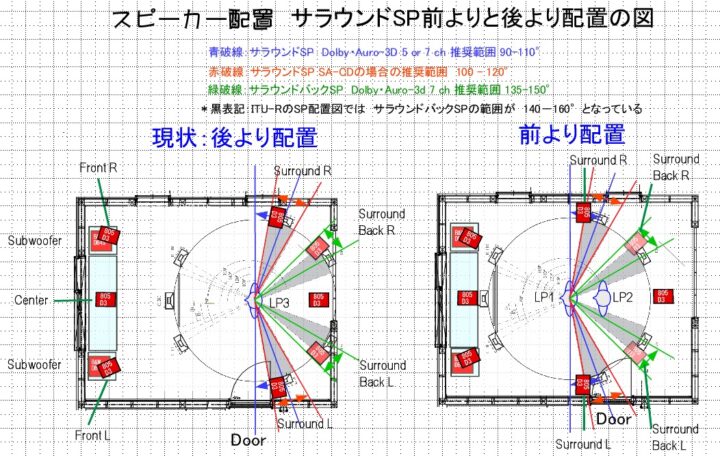

サラウンドスピーカーをこれまでの一般的推奨範囲の±100~110°の位置より前側(±70~80°)に移動したらどうなるか検討しました。

評価は主にAuro-3Dの音源再生に関してですが、良くも悪くもサラウンドスピーカーからの音が良く聴こえるようになり、音源による音場・サラウンド感の相違がより敏感に感じられました。しかし、しばしば不自然さ、違和感がありました。前よりの配置は、ソフトごとにスピーカーの音量レベルなどを調節することで、積極的に自分好みの音場・音を作るためには良いが、後ろよりの配置は、そのような調整をしなくても多くの場合自然にサラウンド感が楽しめるようでした。後者がdonguriの好みですので、これまでの位置で今後も視聴することにしました。

はじめに

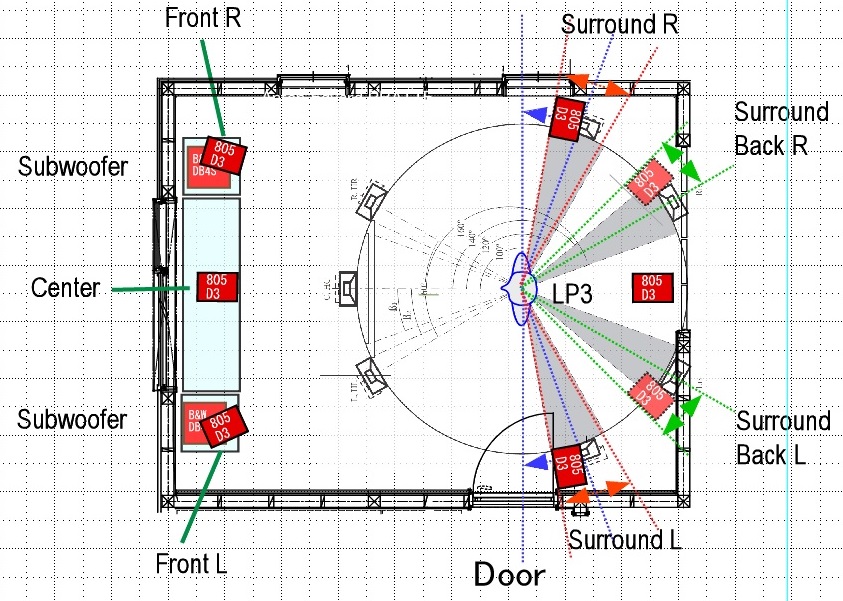

donguriの部屋は下図右側の「後ろより配置」でこの1年以上落ち着いていましたが、本年2月から3月の入交さんの講演を聞いたりした刺激から、サラウンドSPを現状の100°より前目の70~90°にしたらどうだろうと、図右側の「前より配置」を最近試してみました。

入交さんのミックスしたAuro-3D作品では、サラウンドSPは真横90°を想定としているとお聞きしたこと、それから「かないまる方式」というのを過日目にしたことがありましたが、たしか人間の耳は前方からの音に敏感でよく聴こえるので、サラウンド効果用SPが前目にあった方が効果的だという趣旨だったと思います。このあたりが気になっていて、つい試してみたくなるのがdonguriなのでした。

ITU-Rのサラウンドスピーカーの推奨位置をスーパーインポーズすると、図面上は「前より配置」にしてLP1の試聴位置が理想に近いことが分かりますが、現状の後ろより配置で落ち着いてるのは、以前にも比較試聴してみての結果だったのでした。

しかし、その後、部屋の音響のかなりの変化、AVアンプへのDirac Live導入、スピーカーの入れ替えなどもあったため、もしかしたら印象が変わるかもと思い、今回の再チャレンジとなった次第です。

ちなみにdonguriはAuro-3D音源好きですので、サラウンドハイトSPの位置はAuor-3Dの推奨にしたがいサラウンドSPを前目にしたときはその真上近くに移動しての検討といたしました。

サラウンドバックは現在1台体制(すなわちフロアレベルは6本のB&W805D3で構成)ですが、2台サラウンドバック利用の際の仮想位置を図中には示しております。

結果と考察

・まず音以前の点

1)LP1は非常にフロントのSPからの距離が近く感じ、さらにTV画面はもちろんスクリーンにすると「近すぎ」に感じる。どうしても図中LP2くらいまでは離れたいという気持ちになりました。そこで理想的ポジションのやや後ろ側LP2の位置が視聴位置となりました。サラウンドSPの位置は角度でいけば70~80°くらいということになります。

2)するとサラウンドSPが視野に入ってきます。以前使っていたサラウンドSP(B&W 707や706)より805D3は大きくなったので存在感が増し、「目ざわりだなあ」という印象をもちました。

・音について

1)まずはAtmos音源、DTSなどの映画、コンサート音源(Blu-rayや配信)で試してみると、これはさほど違和感がないが、サラウンドSPから音出ている感じが時々感じられる。また前後の動きの表現では劣化したかも?この位置のサラウンドだとサラウンドバック1本だと力不足なのか、サラウンドSPとのつながりがいまいちとなるためなのかと想像しておりました。

ピュアオーディオの際は、フロントSPや画面に近いのは気にしないことにして、理想の視聴位置=LP1に移動して音が聴けるといのは精神的にも気持ちいが良いのが利点です。

2)donguriが気になるサラウンド音楽音源、特にAuro-3Dネイティブ音源ですが、実に作品ごとに音声や楽器の定位感、音場の広がり感が大きく異なります。そこで作品ごとにどう感じたかを羅列してみます。

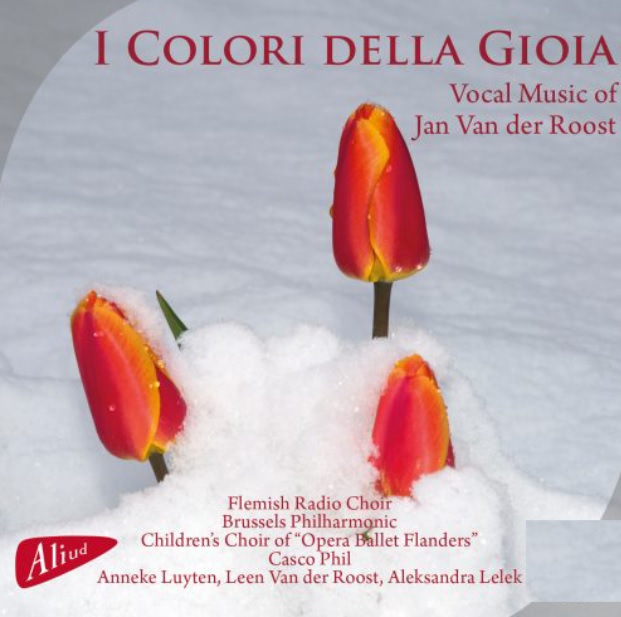

1)Native DSDからダウンロード購入したAliud RecordsのI Colori della Gioia

アルバム中、一曲目Carmen Amorisですが、これは合唱・ソリスト・オケが入った曲で、これまでの環境ではフロントスピーカーの両側いっぱいの幅に、奥行きとしては中型コンサート会場の真ん中編で聴いてる感じに遠くに広がって、実にAuro-3D録音の特徴が出る音源で音場の再現チェックによく使っています。

アルバム中、一曲目Carmen Amorisですが、これは合唱・ソリスト・オケが入った曲で、これまでの環境ではフロントスピーカーの両側いっぱいの幅に、奥行きとしては中型コンサート会場の真ん中編で聴いてる感じに遠くに広がって、実にAuro-3D録音の特徴が出る音源で音場の再現チェックによく使っています。

今回の変更にて聴いてみたら、サラウンドSPまでオケ・ステージが広がってしまい、これまでとのあまりの違いに強烈な違和感を感じました。サラウンドSPから楽器の音が出ている感も時々感じられ、良くないなあ、というのが第一印象。まてよ、まあ慣れというのもあるし、サラウンドSPが聴こえすぎなら、レベルを下げればいいじゃないかと、気を取り直してフロントSPのレベルを上げてみたり、サラウンドSPのレベルを下げたり、いろいろ調整してみたら、違和感が少なくなり、まあ聴ける感じになりました。

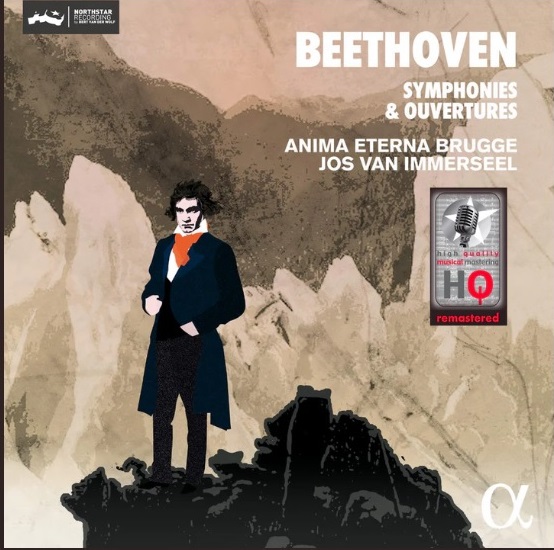

2)Spirit of Turtleのベートーベン交響曲全集、シューベルト交響曲全集、シューマン交響曲全集

こちらのAuro-3D録音もこれまでの環境で聴いた時は、コンサート会場の真ん中やや前目の感じで聴いた感じになります。奥行感の演出はAruo-3D独自のものがあります。もともと横、後ろのサラウンド成分が少な目なので違和感はあまりないですが、ステージ幅は広がりすぎ、かつサラウンドSPから時々楽器の音が聴こえてくる気がして、残念な感じに。サラウンドSPのレベルを-6db以上下げると以前からの印象に近づきました。

3)TRPTKのNicolas van PouckeのソロピアノによるSweelinck, Mozart & Debussy: Live at the Royal Concertgebouw

コンサート会場のライブ感がどう表現されるか確認できる音源ですが、前目サラウンドスピーカーによって、ノイズはよりよく聴こえやすくなったのですが、聴こえすぎというか、ピアノが時に横にあるような感じになったりしました。これもサラウンドSPのレベルをちょっと下げたほうが良いかもと思いました。拍手場面での包まれ感はそれほど変わらない。

2Lのblu-ray音源 Kim André Arnesenの作品TuvayhumやHenning Sommerro作のUjamaa & The Icebergなど聴きました。

4)Tuvyhum全般として、ソロボーカル・合唱は前目ですが、一部楽器は後方に配置され、演奏者に囲まれて聴く音源となります。Forty Days and Forty Daysのタンバリンは「後より配置」で、「左側後ろ」から聴こえてくるのでしたが、位置と聴こえ方は以外にも変わらず。違和感なく楽しめました。

5)Ujamaaではもともと演奏者(オケ・ソロボーカル・ソロ楽器)が輪になってリスナーを取り囲むという音作りで、前目にして全く違和感なし。むしろ楽器の分離は良くて良いかもと思いました。

・擬似Auro-3D(Auro-Matic)の印象

こちらも、サラウンドの効果が出やすく変化した印象あり、音源ごとにAuro-Maticの部屋サイズおよび効果の強度を調節をしたり、さらにサラウンドSPの調整をすると自然に聞こえるポイントが見つかる感じです。音源ごと至適ポイントがちがうので、いちいち調整が面倒くさいということになりがちです。

結論です

試聴についての記述は以上となりますが、とにかく音源によって音場や楽器・音の定位の変化が敏感に感じられるようになるのが「前目サラウンドSP配置」であるという印象でした。その変化を楽しめるのでしたら面白いということですが、いちいち至適ポイントを探すのが面倒、何もしなくても、そこそこに良い感じで聴きたいなら、後ろ目が無難という結論になりました。なお、この結論は、donguriの個人的感性、donguri部屋の環境におけるものですので、聴く人、聴く部屋が変われば結論が変わる可能性があると思っております。これまでのSP配置に戻して今回の試みは終了となりました。

コメント ※編集/削除は管理者のみ