かつて、音響技術は我々の世界における不協和音のようだった。部屋の中を彷徨う音は、まるで幽霊のささやきのように歪んでいた。オーディオ愛好家たちは、美しい音楽や臨場感のある映画体験を求めて、常に理想的な音響環境を模索していた。

そして、Dirac Liveが登場した。これはまるで科学の奇跡のようなものだった。Dirac Liveは、部屋のアコースティックを分析し、音の反響やエコーを取り除くことができた。しかし、その効果はまだ限定的であり、完璧ではなかった。

そこで、Dirac Live Active Roomtreatmentが開発された。これは、まるで音響の進化したレプリカントのようだった。Dirac Live Active Roomtreatmentは、部屋そのものが音響的に進化し、低域の音が改善され、空間全体が生き生きとした音で満たされるようになった。

オーディオの愛好家たちは、まるでブレードランナーの世界で人間とレプリカントの違いが見分けがつかなくなったように、Dirac Live Active Roomtreatmentによって、Dirac Liveを使用した時よりも音の質が向上し、臨場感が増したことを実感した。これは、音楽や映画の世界における新たなる革命であり、我々の耳を喜ばせる未来の到来を予感させるものだった。

タイトルから想像された方も多数いらっしゃると思いますが、ブレードランナーは、フィリップ・K・ディックのSF小説『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』を原作としていいます。ARTで再生される音楽を聴きながら、私の頭の中ではブレードランナーの世界観が思い出されたのでした。

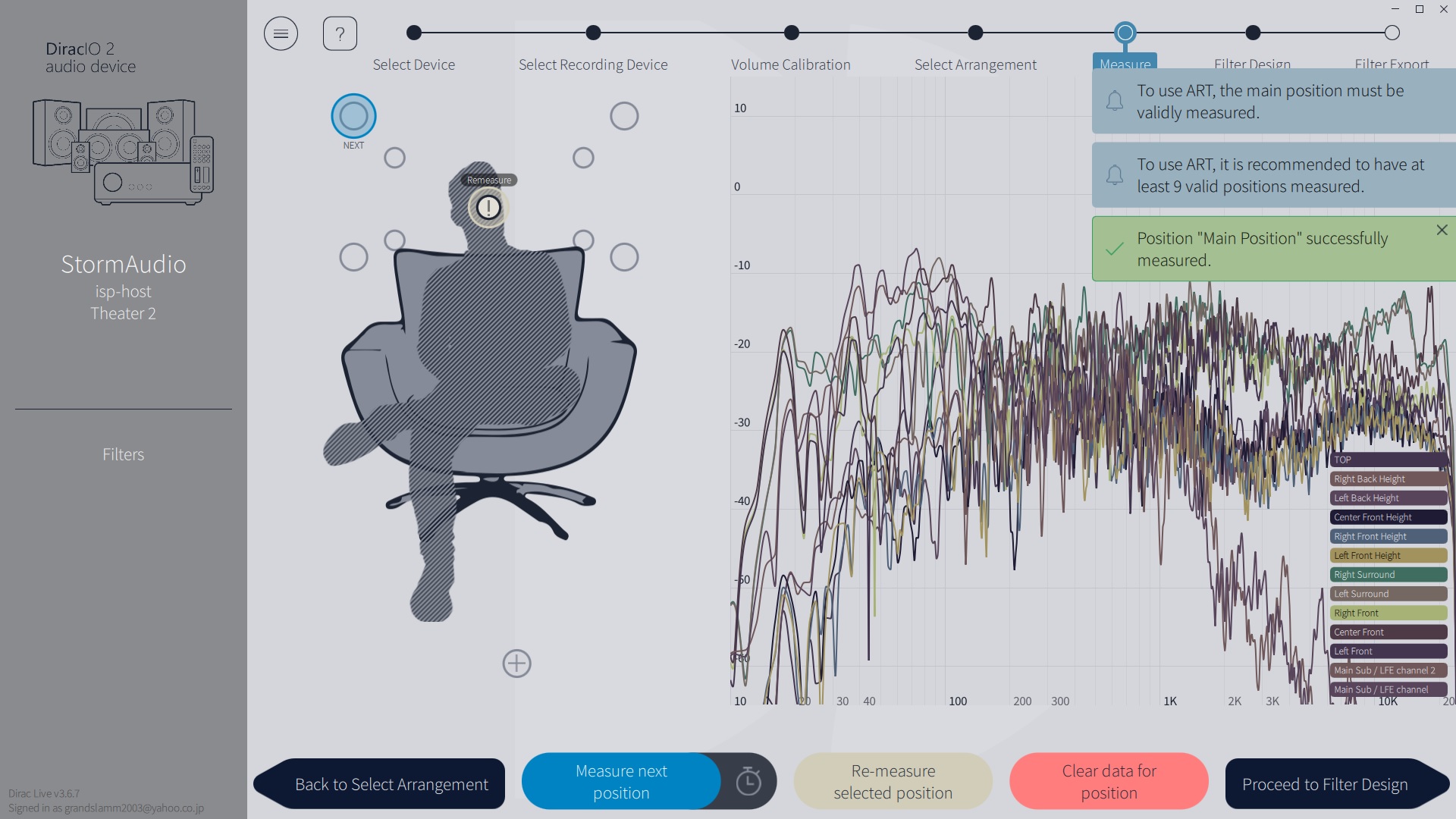

先月、Auro3D氏による我が家でのDirac Liveの再調整により、 Active Roomtreatment(ART)が使えるようになり、この効果は上記の感想を抱くほど素晴らしいものでした。

ここで、何の話かよく分からない方のためにDirac LiveとDirac Live Active Roomtreatmentの違いについて少々解説をしたいと思います。

Dirac LiveとDirac Live Active Roomtreatmentは、両方とも音響処理技術であり、音響環境を最適化して音のクオリティを向上させることを目的としていますが、それぞれ異なるアプローチを取っています。

【Dirac Live】

Dirac Liveは、主にデジタル信号処理に焦点を当てた音響補正ソフトウェアです。これは、特定のオーディオ機器やスピーカーの特性を分析し、部屋の反響やエコーなどの問題を解消するために、デジタルフィルタリングを使用します。

Dirac Liveは、主に再生機器やスピーカーの設定を最適化することによって、音のクオリティを向上させます。

【Dirac Live Active Roomtreatment:】

Dirac Live Active Roomtreatmentは、Dirac Liveの機能を拡張し、部屋そのものの音響環境を改善することに焦点を当てた製品です。これは、アクティブな音響処理ユニットやスピーカー、マイクロフォンアレイなどのセンサーを使用して、部屋全体の音響特性をリアルタイムで分析し、調整します。

Dirac Live Active Roomtreatmentは、部屋の壁や家具などの反響を低減し、理想的な音響環境を再現するために、アクティブな音響補正を行います。

【両者の違い】

Dirac Liveは特定の再生機器やスピーカーに焦点を当てている一方で、Dirac Live Active Roomtreatmentは部屋そのものの音響特性を改善することに重点を置いています。Dirac Live Active Roomtreatmentの優位性は、部屋全体の音響環境を効果的に最適化し、リスニングエクスペリエンスを向上させることにあります。

実際の音の違いについては、聴いてもらうのが一番早いのですが、多分、国内でDirac Live Active Roomtreatmentを導入されているのは、私とAuro3Dさんと元ナスペックのMさんと…と両手で数えられるぐらいしかいのないのではないかと思われます。デノマラのAVアンプが4月から対応予定だったと思いますが、未だには何のアナウンスもないのはなぜ?と思いますが、その理由をご存知の方はぜひコメントをお願いいたします。

さて、具体的にARTを使うと、どのような音の変化が見られるのかというと、以下の通りです。

①低域の質感の変化

これは、150kHz以下の定在波を無くすのがARTの特徴なので、確実に感じられます。我が家では低域の量感が減ります。タブレットでDirac LiveからARTに切り替えると、あれ?と思うほど変化します。我が家でのDirac Liveでの測定結果によると80Hz近辺に定在波によるディップがあり、それをARTが補正しています。グライコのようにその部分を持ち上げてフラットにするようなものではなく、全SPから定在波を無くするような低域の波長を出してフラットにするらしいのですが、詳しい仕組みは後からAuro3Dさんが解説してくれるでしょう(笑)ディップになっている80Hzをフラットにするのですから原理的には低域の量感は増えるように聴こえるはずですが、現実的には量感は減って聴こえます。その代わりに、最低域は伸びて聴こえるのです。伸びて聴こえるというよりも、今まではマスキングされていたのが、低域の純度が上がったから聴こえるようになったというべきでしょうか?クラシック系ではあまり感じませんが、ポップス系では、バスドラの量感が明らかに減るのが分かるのですが、よく聴いてみると、今まで聴こえていた低域のさらに下まで伸びて再生されているのが聴きとれます。今までは「ドン」だったのが「ズン」と聴こえるようになったと言えば理解していただけるでしょうか?また、ソニーのマルチチャンネルでもディスクに入っている五島みどりのヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲変ホ長調K.364では、演奏者二人が床を踏み鳴らす足音がはっきりと感じられ、それも、左右どちらの足音かまでもが聴きとれるほどの素晴らしい低域の解像度が聴きとれます(笑)

②中高域の質感の変化

これが不思議なのですが、150kHz以下の定在波を無くしているだけなのに、現実的には中高域がより微少レベルまで再現されます。こちらは、クラシック系ではっきりと聴きとれます。特に、ピアノ曲では、響きが空間に消えていく様がはっきりと聴きとれます。驚いたのは、反田恭平の「ラ・カンパネラ」の最後の打鍵の後に足をペダルから外すのですが、その時に、まだピアノ本体に残っている残響音が複雑に絡み合って空間に消えていくのが聴き取れます。これには、一緒に聴いていた友人も「何だ、こりゃあ!」とびっくりしていました。このような聴こえ方をするのであれば、Auro3Dさんが、最近ピアノ曲を多く聴くようになっちゃったと言っていたのもさもありなんと思います。

ここまで、ARTの良い点ばかりを書きましたが、このメリットがデメリットと感じる人もいるかと思います。低域に量感を求める人は、ARTにすると低域の量感が減って破棄力が無くなると感じるでしょうし、中高域に力強さを求める人には、線が細く感じるかもしれません。このあたりは、Dirac Liveを取るかDirac Live Active Roomtreatmentを取るかの判断基準になりそうです。

実際に我が家で一緒に試聴した友人は、Dirac Live Active Roomtreatmentの効果に驚きながらも、ポップス系の音の迫力から言えばDirac Liveの方があるように聴こえるし、Dirac Liveの音がこの部屋の従来の音だよね!と言っていました。私もARTを使った音に慣れるのに数日かかりましたし、今でも、たまにはARTとDirac Liveとを切り替えて音の変化を楽しんでいます。

最後に、ブレードランナー2049では、レプリカントであるレイチェルと人間であるとされているデッカードとの間に子どもがいるとなっています。レプリカントが進化して生殖機能まで手に入れていたとなるわけです。そうなると、もはやレプリカントではなく、人間なのでは?という疑問をもちますよね。

そこで、こんな疑問をもったので、ChatGPTに以下のような質問をしてみました。

Dirac LiveやDirac Live Active Roomtreatmentなどの音響環境改善技術が進化すれば、リスニングルームで再生する音楽は、生演奏と同じぐらいのクオリティーまで高めることができるのか?

これに対するChatGPTの回答は以下の通りです。

Dirac LiveやDirac Live Active Roomtreatmentなどの音響環境改善技術は、リスニングルームでの音楽再生のクオリティを向上させるための重要なツールです。これらの技術は、部屋の音響特性や不均一性を補正し、音のクリアさや定位感を向上させることができます。

ただし、生演奏とリスニングルームでの音楽再生のクオリティを完全に同じにすることは難しいかもしれません。生演奏の場合、音楽はリスナーに直接届きますが、リスニングルームではスピーカーや機器を介して再生されるため、その間に情報の損失や変質が発生する可能性があります。

また、生演奏の場合は空間全体で音が広がり、自然な反響や響きが生まれますが、リスニングルームでは部屋の特性や装飾、家具配置などが影響を与えるため、その再現は完全ではありません。

ただし、技術の進化により、より自然な音場再現や高品質の音楽再生が可能になることはあります。さらなる研究と開発により、将来的には生演奏に近いクオリティの音楽再生がリスニングルームで実現される可能性もあります。

ということは、生の劇場公演がリスニングルームで体験できるということか!たかけんさん、perfumeのコンサートが生で見られますよ(笑)

コメント ※編集/削除は管理者のみ

グランドスラムさん

ようやく、書いてくれましたね!(笑) これまで、ARTに関しては「孤軍奮闘」という感じで、「こいつ、Dirac Liveの回し者じゃないか?」と疑われてもおかしくない状態(汗)だったところ、もう一人証人が出てくれて(笑)良かったです。それにしても、いつまで続く、StormのART独占…???

さて、とても素敵な記事タイトルで、さすがのセンスです!まさにルームアコースティックの調整における、「人間対AI」の世界で、私はすっかりレプリカント(Dirac Live)に軍配を上げてしまっていますが(笑)、グランドスラムさんのところのように、人間(物理的なルムアコの努力)とレプリカント(Dirac Live)の協働だと、より効果があるのでしょうね!

これはグランドスラム邸の機器や専用設計のお部屋をご存じない方には価値がわからないかもしれませんが、「ART効果報告第二弾」として、グランドスラム邸でも相当な効果を感じられた、というご報告の意味は小さくないです。拙宅のようなレベルの機器とオーディオ用に専用設計されたわけではない変形部屋 であれば、Dirac Live およびARTという「レプリカント」は、<人智を超えた>能力を発揮することはある程度予想できますが、グランドスラム邸のように左右完全にシンメトリーで、壁の吸音や反射、床の剛性や天井の傾斜や構造などもすべてプロが設計したような部屋でも、この「レプリカント」が働く余地が十分あった、という点に注目しています。

最後に、Chat-GPTの回答に関して一言(笑)。

>また、生演奏の場合は空間全体で音が広がり、自然な反響や響きが生まれますが、リスニングルームでは部屋の特性や装飾、家具配置などが影響を与えるため、その再現は完全ではありません。

ここに指摘されている「部屋の特性や装飾、家具配置」の影響を、どんなリスニングルームであれ<最も受けにくいオーディオフォーマット>が、マルチチャンネルシステム、特に我が(笑)Auro-3Dだと私は思っています。そして、この「レプリカント」は、たった2台のSPとLPの間のルームアコースティックを調整するだけではその能力を使い切っておらず(=事実、書斎で2ch用にもDirac Liveを使っている経験から)、13台もあるSPからの音波をLPに於いて整える(Treatment)するという、「人間」(手動)ではほぼ不可能な作業にAIを当たらせてこそ、その最大の恩恵に与ることができ、「人類とレプリカントが幸せに共存できる」(爆)のではないでしょうか!

グランドスラムさま、お久しぶりです。当方、地元の東宝IMAXシアターでマッドマックスの新作を観て眠れずに久しぶりに「デスロード」BDをホジクリ出し再鑑賞したらますます眠れなくなって勝手にV8祭りを開催してました・・(爆)

>ということは、生の劇場公演がリスニングルームで体験できるということか!たかけんさん、perfumeのコンサートが生で見られますよ(笑)

と振られましたが、昨日やっとスピーカーを交換したV8ソアラで「デスロード」4K-UHDゲットの旅?に出発するので、申し訳ありませんが本文の方は後ほどゆっくり拝見させてもらいます。幸運にも4K-UHDをゲットできたら今日(6/14)か土日にperfumeのBD持参でお邪魔して良いでしょうか?(笑)

20年経過したソアラはウーファーのウレタンエッジがボロボロで純正のマークレビンソン仕様と交換してやっとレビンソンらしい音響になったので本日はスピーカー4本のエージングも兼ね遠出する気は満々です。(旧山都町の「一ノ戸弘法そば」も連絡すればやっているそうなんで如何ですか?)

取り急ぎ、間もなく出発しますので、連絡先は本サイトのメッセージに記します。

グランドスラムさま、昨日(6/15)は大変お世話になりました。

午前中から対応していただき山都の蕎麦屋にもお付き合いしてもらい感謝いたします。会津からの帰路は数軒のハードオフにも寄ったので往復で一般道を500km近く走り帰宅後はクタクタの爆睡・・お礼のご挨拶も遅れてしまいました。

※2年前に軽男GT4様の車に同乗させてもらい会津や新潟まで往復で運転してもらいましたが、軽男GT4様には、あらためて長距離ありがとうございました。)

本題ですが「ART効果」良くわかりました!

今回、普段から自宅機材のチェック用に使っているPerfumeのMVとLIVE

https://www.youtube.com/watch?v=GfVFEMuirsc

https://www.youtube.com/watch?v=LSE_VHv97Vo

のBDを厚かましく持ち込ませていただき「ART効果」のあり・なしを瞬時切替で分かりやすく比較試聴させてもらいました。

「ART効果なし」ではウチの自宅で聴いたような印象。当方、2022年の1回目の訪問でHans Zimmerの怒涛のライブを視聴させてもらってから、当方も同じコンテンツを入手し「グランドスラム邸の怒涛の重低音再現」を目指して調整していましたので聴き慣れたサウンドだったようです。

ところが「ART効果あり」にすると、余分な贅肉を削ぎ落としたような音質に!

ちゃんと必要な筋肉・・もとい重低音も付いていて低域の実在感も十分。そして150Hz以下の定在波を打ち消すとのご説明でしたが、PerfumeMV冒頭のキーボードを打つ音もクリアーに・・また、MVの合成した重低音に付随させたビリビリと言う歪みっぽい合成音も微妙に位置を変化させて鳴っていた事にも気付かされました。

しかも「音圧の圧迫感」が解消するため、これなら本物のライブ会場に行ったように聴けるので「ART効果」恐るべし。魅力的で麻薬的な機能です。

最近、PerfumeのLIVE再生は音圧が高く耳が疲れて最後まで連続で聴けなくなっていて、かと言ってボリュームを下げると音の迫力が弱くなり、ボリュームを戻すと耳が疲れる・・これは自分自身の加齢から仕方ないものと思ってましたが、ARTの導入で長時間の視聴でも大丈夫になります。

当方のAVアンプはパイオニアのSC-LX901で「Dirac Live」未対応につき即座に「ART導入」とは行きませんが、対応機材とソフトウェア導入で実現できることから、2018年から6年目となった現用機が壊れた際は積極的に検討します。(笑)

Auro3D様

ARTの良いところばかり書いても読んだ人にはその良さが伝わらないのではないかと思い、何か話題と結びつけられないかと考えた上で、やっと試聴記が完成しました。センスをほめていただいてありがとうございます(笑)

>グランドスラム邸のように左右完全にシンメトリーで、壁の吸音や反射、床の剛性や天井の傾斜や構造などもすべてプロが設計したような部屋でも、この「レプリカント」が働く余地が十分あった、という点に注目しています。

これは、その通りで、どのような部屋でも基本的に大なり小なり定在波は存在します。ARTはその定在波の中でも聴感上、かなり影響を及ぼすであろう150Hz以下に対して打ち消す役目を果たしているわけですが、我が家では50Hz近辺での動作になっているようですね。たかけんさんの感想にもあったように、Dirac LiveからARTに切り替えると、一瞬低域の量感が減ったと感じられますが、実は今まではその量感に騙されて?そのさらに下に低域があったというのが分かります。まあ、正確には50Hz近辺だけではなく、150Hz以下の低域に対して補正がかかっているわけですが。

ここで少々疑問が。我が家では50Hz近辺のディップを持ち上げているのですが、それによって低域の量感が増えるのかと思いきや実際は低域の量感は減るのでした。ということは、実際に量感が減ったと聴感上で聴こえている(感じている)低域は、その上の80Hzとか100Hzとかなのでしょうかね?そのあたりの周波数がどのように補正されているかは、キャリブレーション画面を見ないとはっきりとは分かりませんが、そのうちに見てみたいと思います。まあ、量感を増やすようにするには、ターゲットカーブでそのあたりの周波数を持ち上げればいいわけで、ARTの自動補正に頼ることなく、自分の好みのターゲットカーブを作っていければと思っています。

実は、只今グランドスラムの30㎝ウーファーのエッジがボロボロになっているのに気づき、本日修理に発送したばかりです。修理まで2週間ぐらいは音出しできないので、しばらくは他のSPで遊ぼうかなと思っています。3セットもあるB&W805を使って、オール805&805SigのAuro3Dシステムを組むのも面白いかもしれません。いや、STAX2セットを使ってのマルチチャンネルやQAUD2セット使ってのマルチチャンネルもできるかも、さらには、ONKYOのモニター500を使ったマルチチャンネルもできるな!倉庫には、いったいどれだけSPがあるんだ(笑)

たかけん様

先日は、遠路はるばるお疲れさまでした。真っ赤なソアラも状態が素晴らしく、新品のタイヤのおかげもあってかまるで新車のような乗り心地でした。オープンの状態でも走らせていただきましたが、あれで気温がもう少し低かったら最高の気分でしょうね。もうしばらくは、二輪と四輪との両立を楽しんでください(笑)

>ところが「ART効果あり」にすると、余分な贅肉を削ぎ落としたような音質に!ちゃんと必要な筋肉・・もとい重低音も付いていて低域の実在感も十分。そして150Hz以下の定在波を打ち消すとのご説明でしたが、PerfumeMV冒頭のキーボードを打つ音もクリアーに・・また、MVの合成した重低音に付随させたビリビリと言う歪みっぽい合成音も微妙に位置を変化させて鳴っていた事にも気付かされました。

これは、私には気づきませんでしたが、いつも聴いているたかけんさんだから分かるチェックポイントですね。私は、PerfumeのMVとLIVEには、結構な打ち込みでの低域が入っているんだなあと思いながら聴いていただけでしたから。

>しかも「音圧の圧迫感」が解消するため、これなら本物のライブ会場に行ったように聴けるので「ART効果」恐るべし。魅力的で麻薬的な機能です。

この言葉を聞いたAuro3Dさんは、きっと今頃わが意を得たり!と手を叩いていることでしょう(笑)、

>当方のAVアンプはパイオニアのSC-LX901で「Dirac Live」未対応につき即座に「ART導入」とは行きませんが、対応機材とソフトウェア導入で実現できることから、2018年から6年目となった現用機が壊れた際は積極的に検討します。(笑)

その際にはぜひお声がけください!Storm Audioとは言いませんが、対応機種を準備させていただきます(笑)調整は、Auro3Dさんが仙台まで出張してくれると思いますので、早くStorm以外でもARTが使えることを願っています。

グランドスラムさん

確かに自分のブログではよく取り上げていますが、私は別にDirac Liveの回し者でも、ARTの専門家ではなく、単なる先行する「人柱」というだけで特別な知識や経験があるわけではありません(汗)。ただ、ご質問がありますと、仕事柄無視できないタチなので(笑)。

>ここで少々疑問が。我が家では50Hz近辺のディップを持ち上げているのですが、それによって低域の量感が増えるのかと思いきや実際は低域の量感は減るのでした。ということは、実際に量感が減ったと聴感上で聴こえている(感じている)低域は、その上の80Hzとか100Hzとかなのでしょうかね?

これは私も考えたことがあるんですが、まず、ご指摘の通り、「低域の量」とか「低域の迫力」を感じやすいツボ(周波数帯域)というのは明らかにあって、それはグライコで調整するのが当たり前の非ピュアオーディオ?(笑)をやったことのある方なら、よくご存じの通りです。

ただ、最近いろいろとやってきて、人間が低域の「量感」を感じるというのは、実は単純に「音圧・音量」だけではないのでないか、という結論に達しつつあるんです。これは「迫力」という概念にも通じるんですが、要するに特に生楽器の場合、「付帯音(反射含む)が乗って、やや混濁し、多少歪んでいる音が、人間の体感的には、<量>や<迫力>と感じられるのでは?」ということなんです。例えば、「無響室」で、50Hzをスピーカーから出した音をLPで100㏈で聞くより、床も壁も共振するような部屋に置いたスピーカーから放たれた50Hzの出音を、LPで90㏈にして聞いた方が、「量感」も「迫力」もあると、人は感じるのではないか、と。これは、前者の方は50Hzの音だけが耳に入るのに対し、後者の方は、様々なモノの共振が作り出す、恐らく20Hzぐらいから500Hzぐらいの音(しかも純音に対し波形が乱れているという意味では、歪んでもいる)が混濁して耳に入るわけです。そして、普通は後者の音に我々の耳は「慣れている」。

ARTは、機序からみて、SPを「無響室」に入れるようなところがあると考えていて、これをOnにしたときの「違和感=量感の減少」は、私自身も含め、誰しもが最初は感じるような気がします。つまり、ARTは「付帯音(反響・反射)が無くなる=迫力が無くなる」と、「付帯音が無くなる=低域の解像度が増す」という二つの作用を同時にもたらすのですが、そのどちらに軍配を上げるかは、ソースにもよるかもしれませんし、個人の好みもはっきりと分かれるところなんだろうな、と思っています。

また、ARTは一次反射を<相殺する>ことによって音波が部屋の壁で反射して往復することによる定在波の発生を抑えるのですが、定在波にはご存知の通りDipとPeakがあり、それがどの位置で、どの辺の周波数帯域で発生するかは部屋によりマチマチなわけです。もしかすると、Peakが発生している場所にLPがあって、しかもその音(音質・量感)がそれまで「気に入っていた」方にとっては、ARTでPeakが抑え込まれたことによって、「気に入らなくなる」ということはあり得るかと。

>調整は、Auro3Dさんが仙台まで出張してくれると思いますので

いつのまに、私は「グランドスラム商会」の社員になったの?・・・(笑)