GW後半は、全国的に好天に恵まれそうで

今日はそれを予感させるさわやかな風が吹いて

近所の行楽地もかなりの人出、

ハッピーな賑わいを見せています。

そんな今日この頃、

みなさんはいかがお過ごしでしょうか。

spcjpnorgさんの最新の日記

「ダイソー300円スピーカーで聴くVinyl Rip版ビートルズ」

を拝見し、触発されるところがあり

いろいろ YouTubeをのぞいていたら

私もちょっとSPをしつらえてみたくなりました。。。

「ダイソー300円スピーカー」を使ってみても良かったのでしょうが

こんな動画を発見しまして

「【最後のオンキョーvs北日本音響】10cmフルレンジOM-OF101とF02710H0 対称ホーンと共鳴管 原音とスピーカー再生音空気録音 比較試聴」

https://www.youtube.com/watch?v=90mZxPvTOmI&t=10s

OM-OF101については、2度、私の日記でもとりあげています。

https://philm-community.com/wer782ci/user/diary/2021/08/28/5825/

https://philm-community.com/wer782ci/user/diary/2022/07/23/5844/

このユニットを音工房製専用SPボックスにいれたものは

リビングSPとして現役で、愛聴しております!

その他にもこのユニットの動画をあげておられる方々がいて

見ていると何とはなしに伝わってくるのは、

そのユニットに対する偏愛ぶり。。。

私もその一人なので、そこは敏感に反応してしまいました。

みなさん「虫の羽音」に幻惑されてしまっているかのよう。。。

ただ先の動画で気になったのは、

むしろ北日本音響のSPの方でありまして

それはバランスの良さというか、

まとまりのよい自然で優しい響きのSPだと感じたからでした。

このユニット、秋月電子で1個330円(処分品価格)で売っていたもので

残念ながら売り切れておりました。。。

しかしもう少し粘って調べてみると

その後継ユニットがAmazonで販売されていることを知りました。

「北日本音響 F04610H0 スピーカー」

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0CW1JDKMX/

1個1400円であれば試してみても。。。と思い

専用の取り付けコード(CD2521)とともに購入しました。

実はボックスは当初から決めておりました。

OM-OF101が当初収められていたWバスレフボックスでありました。

144W×290H×215Dmmですから

フォステックスのかんすぴの10㎝口径用の箱より

ひとまわり大きいぐらいの、どちらかと言えば小振りな箱です。

MDF製の見た目も何とかしたいな~ということで

簡単な塗装も試みました。

いちおうサンドペーパー掛け後、余っていた砥の粉で目地を整えてから

水性マットカラー(カーディナルレッド)をひと塗りして

透明のつや消し水性ニスで仕上げました。

水性マットカラーはいいですね~

ペンキみたいな感じで、ひと塗りでしっかり塗装できますし

刷毛あとも目立たない。

吸い込みも皆無といった感じなので

MDFの塗装にはいいんじゃないかな~と思いました。

仏間のPCデスクトップ用としてセッティングしてみました。

アンプはLUXMAN MQ-88uC(真空管パワーアンプ)。

またこの部屋ではレコードも聞けるので

そちらもちょっとたのしみでした。

さっそく聞いてみますと

予想通りと申しますか、スッキリめの低音に溶け込むような中高音。

やはりある種、自然な音の佇まいを醸し出してくれています。

ラジカセ感が否めないところもあるにはありますが

欲目をいえば、もう少しハイファイ調でしょうか。

まだ慣らしが足りていないので、かたさは感じられますが

今後の推移が愉しみであります。

spcjpnorgさんがおっしゃるビートルズもいいな~と思いますが

こんなゴフィン&キングのソングブックのCDもよいですな~

レコードも聞いてみました。

TEAC TN-3B(レコードプレーヤー)合研LAB GK03As(フォノイコライザー)

CHUDEN MG-2805G(MM)というセッティングです。

溶け込むような中高音による自然な音の佇まいはより強まって、

それに甘い響きもプラスアルファされてくる感じです。

パチパチノイズもかなりスポイルしてくれるし

やっぱりDA変換ないものな~、なんて言ってみたりして。。。

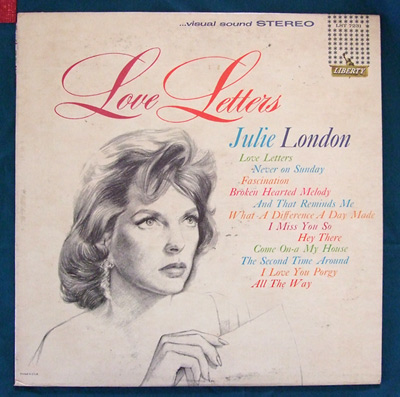

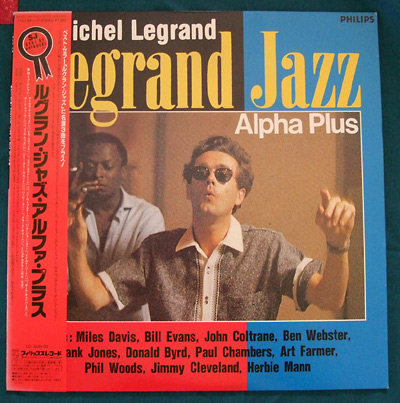

古めのジャズや女性ヴォーカルはもちろんよいのですが

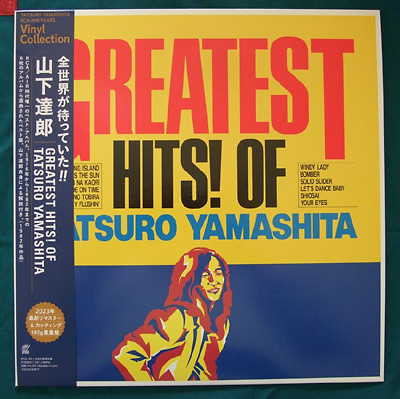

意外に良かったのが、こんなアルバム

昔、竹内まりやさんのレコーディングの模様をTVで見ていた時に

ミックスダウンした音源をわざわざラジカセでチェックしていた光景を

思い出してしまいました。。。

ちゃんとラジカセ品質でも聞かせるミックスなんだな~と感心。

今回の試みは

私的なものではありますが

アナクロ・ローファイ・ミニマム好きのお遊びというには忍びないほど

豊饒な部分も発見されて、実に愉快な体験でございました。

きっかけを与えてくださった

spcjpnorgさんには多謝です!

ちょっと補足です。

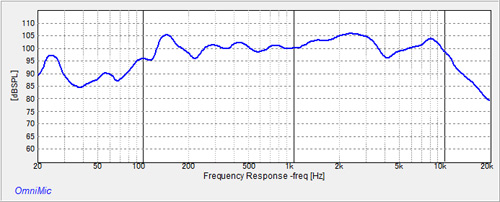

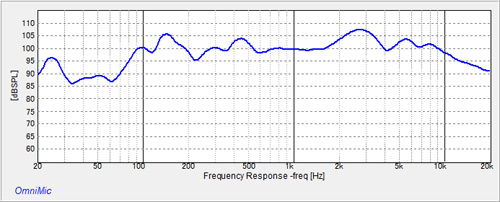

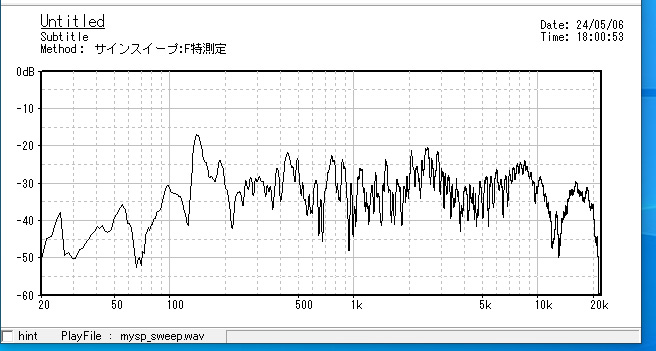

OM-OF101とF04610H0の同じ箱に入れてとった周波数特性を見てみたら

なんだかよく似てる。。。

200~3000Hzくらいまではフラットな感じであるところとか

150Hzくらいで最大音圧になって急に下がっていくところとかですが

実際、聴感上もよく似ておりました。

小さなユニットと箱で、ニアフィールドで測定しているからなのかな~

よくわかりません。

上がF04610H0、下がOM-OF101。両者左チャンネルのみ

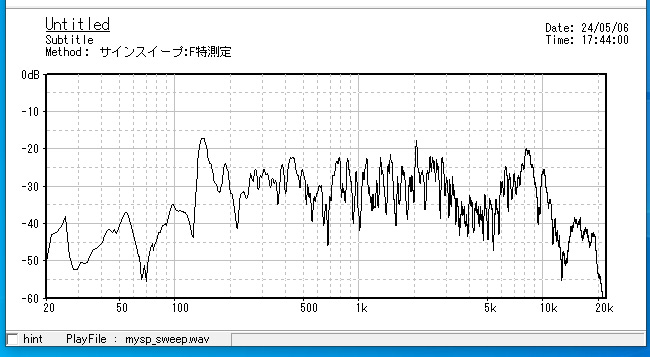

myspeakerで計測してみました。

モノなので左右両チャンネル分ということですね。

omnimicのようなスムージングはされていない波形です。

F04610H0(北日本)の周波数特性。

3kHz以上の音の出方の特徴に差がありそうですね。

私の聴感では、ONKYOの方が落ち着いたまとまりが感じられます。

コメント ※編集/削除は管理者のみ

ゲオルグさん、こんばんわ~♪

艶消しレッドが良い感じです。

MDFって木口が吸ってしまうし段差が目立つので塗装のハードル高いんですがお見事です。

ところで、安くても魅力的なユニットって結構ありますね。

ダイソー300円は遊ぶのに持って来いですがクオリティ的には物足りないかな。

私のお気に入りは秋月で扱ってる10cm(E-sound DXYD104W-60P-8A)です。

以前は350円でしたが現在は490円に上がっちゃいました。

https://www.youtube.com/watch?v=TpuHP_M1Ktw

達郎はラジカセでもミニシステムでも本格大型システムでも良い感じで聴けますね。

音作りのセンスは抜群だと思いますよ。

https://www.youtube.com/watch?v=lHUvU3-CvoA

spcjpnorgさん

レスありがとうございます!

水性マットカラーは、パステル調の色が多くて愉しいですし、本文でも述べましたが、しっかり一回できれいに塗れるのは、扱いやすくておすすめです!

ユニットのご紹介の動画もありがとうございます。DXYD104W-60P-8Aの動画は、サックスの太い音がいいな~と思って見ていたら、真空管アンプで鳴らされてたのですね。私の環境とよく似ているし、1個450円だし、こちらも入手したくなってきちゃいました。。。ブログも拝見しましたが、私もけっこう音量上げて聞くことがあるので、フレームの鳴き止めをしておいたほうがいいかなと思いました。

達郎さんの動画は、バッフルの赤にまず目が行っちゃいましたが、サイドは突板シートのようなものでしょうか。音は我が家の聞こえ方に少し似てるかな。そんなに音場が広大にはならずに、やや凝縮されて聞こえるのですが、個々の音はクリアという感じ。

Peerless P830985もおもしろいユニットですね。「アルミの表面をアノダイズ(陽極処理)し特性を向上させた振動板を採用」とありましたが、紙系のガサガサ感はないんだろうな~。

あと、どうでもいいことかもしれませんが、北日本のユニット、私が買った新しいものからは、表面に細かいディンプル加工がされるようになっていました。そのあたりが少しonkyoのユニットと通底するところがあるのかなと思ったりしました。

ゲオルグさん

楽しい事されてますね〜。

私も小口径のフルレンジ1発のスピーカーを作ってみたくなりました。

DACのRCA出力も余ってるし、トーンコン付きのデジアンもあるので、楽しめそう。

スマホでアマプラアニメをよく観るので、その音声を出力しようかなあ。

CENYAさん

レスありがとうございます!

なかなか愉しいですよ~。小振りなSPを自作すると、かわいさもあって、愛着もわいてきますし。。。

いろいろな聞き方も考えられますよね。ほんとにデスクトップで、かぶりつきのように聞く場合もあるでしょうし、ちょっと距離をとって、空気感までたのしむ場合もあるでしょう。そういう意味で言うと、トーンコン付きのデジアンを手元において、というのはいいんじゃないでしょうか。私もいろいろ調節しながら聞きたい気がしてきてます。。。

ユニット・ボックスもいろいろ工夫のし甲斐があるように思いますしね。シンプルなプランが功を奏するってこともあるし、その逆もまたしかり。まあそれは他のオーディオでも同じことですが。。。でも熱心に空気録音をアップしている方たちの気持ちは私もわかるような気がします。ちょっと子どもの記念写真をとっておきたい気分に似ているかな~

こんばんわ~♪

>ゲオルグさん

OmniMicは私も所有してますが意外と違いが分からないので、違いが分かりやすいMySpeaker(OmniMicの付属マイク使えます)というソフトを使ってます。

以前は有料でしたが現在はフリー(サポート無)で公開されてますので気が向いたらお試しください。

https://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/myspeaker/index.htm

達郎の空気録音の箱ですが、バッフルは艶有りレッド塗装で左右上面はダイソーの木目シート貼りです。

>CENYAさん

出来の良いフルレンジは一組所有しておいて損はないと思います。

素敵なメインシステムとの比較調整にも役立つのではないでしょうか。

できたら10cm頂点クラスのMarkAudio MAOP7あたり行って欲しいな~(^^)

↓はMAOP7をML-Voigt Pipe(日本式に言うとダクト付きTQWT)に入れてます。

https://www.youtube.com/watch?v=nWMWYuGzxs4

spcjpnorgさん

再レスありがとうございます!

MySpeakerのご紹介、痛み入ります。DL&インストールはできましたので、もう一度測定してみるつもりです。

それとCENYAさんへのレスでご紹介のあったTQWT=「テーパー付1/4波長管」、仕組みを少し見てきましたが、管楽器のような設計の側面があるようですね。ダクトが付くと低音が強化されるのかな。ご紹介のあった動画を聞くかぎり、空気録音でもスムーズな出音であることが伝わってきます。これはもちろんユニットも優れているんでしょうが、うっとりしちゃいました。。。ありがとうございました!

こんにちわ~♪

開口部へのダクト追加はTQWTの他、バックロード、共鳴管などにも有効でローエンドの伸長、ピーク&ディップの減少、ダクト負荷による吸音材使用量削減可などの効果が有ります。

共鳴音、ボーボー音(洞窟音)も減少します。

ML-TL(Mass-Loaded Transmission-Line)、ML-Voigt Pipe(Mass-Loaded Voigt Pipe)は日本では馴染みのない方式ですが世界的DIYではフロアスタンディング型のスタンダードです。

一般的なバスレフ、ダブルバスレフとは一味違う世界も楽しいものですよ。

秋月の強化版350円スピーカーでもそこそこ鳴ってくれます。

https://youtu.be/6cvkyIbL41k

spcjpnorgさん

連日のレスありがとうございます!

ダクト追加の機能の解説ありがとうございました。

いい風の流れと音との協調を図るのは大変そうですけど、うまくいったときはたまらないものがありそうな気がしました。

共鳴音がまったくなくなってはつまらないのでしょうし、ボーボー言いすぎてもいかんのでしょうし、その塩梅が、調整の醍醐味ってことでしょうか。

秋月の強化版350円スピーカーの動画も拝見しました。

ML-Voigt Pipeの個性が良く伝わってきました。流し聞きする分にはMAOP7との違いにそれほど気づきませんでした。。。秋月のよりMAOP7のほうがしっとりした印象があるかな~。いずれにしても魅力的な音でした。

spcjpnorgさん

ご紹介ありがとうございます。

魅力的なユニットが沢山あるのでユニット選びからですね〜。

以前からバックロードが気になっていたのですが、10cmユニットでやっても効果あります?

>ゲオルグさん

OmniMicはNonSmoothing設定でもけっこう滑らかなんですが、MySpeakerは全くスムージング無しのギザギザですね。

違いは分かりやすいですが見難いです。

尚、MySpeakerの「UNREGISTERED」表示は消せますよ。

passwordファイルとreqestファイルをダウンロードしてパソコンのMySpeakerフォルダ内に置くだけです。(ダウンロードしたファイルに拡張子txtがあれば消してください)

>CENYAさん

10cmバックロードは超低音域が弱いのですが、最適なユニットなら気持ちよくスカッと鳴ってくれます。

ユニットはFOSTEX FE108-SolやTangBand W4-1879が良さそうです。

10cmBH箱は長岡氏設計のスーパースワンやD10などが有名ですが、バックロード特有のクセは有ります。

他には石田氏の提唱するバックロードバスレフ(BHBS)があります。BHBSはバックロードとバスレフの良さを合わせ持っていてクセは少ないらしいです。

http://bhbs480.blog.fc2.com

わたしはデュアルバックロードってのを使ってます。

https://youtu.be/zx5iPo0aNpk

spcjpnorgさん

MySpeakerの「UNREGISTERED」表示、なんとか消せました。。。差し替えておきましたです。度々のご教示ありがとうございました。使い方の理解は深まりましたが、結果の見方は確かに難しい。。。

でも高音域以外はよく似てる印象は残りました。8kと16kあたりの山の違いをどう解釈するかっていうところなのかな。むずかしいです。。。

ゲオルグさん

フルレンジの場合300Hz以下は箱の支配力が強く、3kHz以上はユニットの支配力が強いですからね。

気になる高域のピークは反射構造と吸音材で微調整でしょうか。

低域に関してはユニットによって音圧差がでますが、特性グラフは似たような形状になります。

spcjpnorgさん

レスありがとうございます!

>フルレンジの場合300Hz以下は箱の支配力が強く、3kHz以上はユニットの支配力が強い

そうなんですか!知りませんでした。そうすると測定結果としては、ごくごく自然なものなんですね。

>気になる高域のピークは反射構造と吸音材で微調整

了解しました。様子を見て、気になれば吸音材をまず試してみます。

昨日あたりから別のセッティングを試してもいます。。。リスニング位置までの距離とSP間の間隔を50㎝ほど伸ばしています。それとコンパクトなプリアンプ(テクニクスの70年代後半のもの)をはさんで、微調整をしやすくしました。